![]() 奈良女子大学なら学プロジェクト

奈良女子大学なら学プロジェクト

|

出版物 |

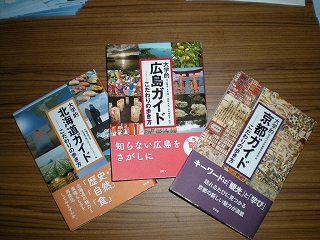

<各大学のシリーズ>

『大学的奈良ガイド』の姉妹編が、各地域の大学の編集のもと、次々と刊行。

・『大学的やまぐちガイド―「歴史と文化」の新視点―』

・『大学的滋賀ガイド―こだわりの歩き方―』

・『大学的福岡・博多ガイド―こだわりの歩き方―』

・『大学的広島ガイド―こだわりの歩き方―』

・『大学的京都ガイド―こだわりの歩き方―』

・『大学的北海道ガイド―こだわりの歩き方―』

すべて昭和堂より刊行中。ぜひご覧ください。

<なら学プロジェクト>の成果は、以下のような出版物となっています。

□「続・続・大学的奈良ガイド」『月刊大和路ならら』(地域情報ネットワーク株式会社)

・寺岡伸悟「続・続・大学的奈良ガイド ガイダンス」2014.6

・矢島洋一「大仏とムスリム」2014.7

・宮路淳子「平城京から出土した奈良時代の墨の材料」2014.8

・西村雄一郎「ウェブ地図と社会」2014.9

・舘野和己「木簡は語る―出土品からわかった大極殿建設の真実―」2014.10

・磯部敦「本棚は語る―奈良女高師、本を並べる―」2014.11

・小川伸彦「高松塚古墳のメディア学―発見当時の新聞記事を読む―」2014.12

・武藤康弘「先史の技術と生きる―吉野郡川上村に伝わるトチノミの非加熱アクヌキ法―」2015.1

・小路田泰直「邪馬台国=大和・新論―小浜から東大寺、そして卑弥呼の国へ―」2015.2

・水垣源太郎「女性の暮らしやすさから見た奈良―家事・育児負担とサポート・ネットワーク―」2015.3

・加須屋誠「展覧会カタログで学ぶ」2015.4

・内田忠賢「風景をめぐる見立ての系譜―「南都八景」を手係りに―」2015.5

・浅田晴久「金剛山麓に残るマンボ―消えゆく近代の農業遺構を探しに―」2015.6

・河上麻由子「鑑真和上の招請と菩薩戒―為政者が希求した仏教の力―」2015.7

・出田和久「土地に刻まれた歴史」2015.8

□『大学的ならガイド―こだわりの歩き方―』 奈良女子大学文学部なら学プロジェクト編 (2009) 昭和堂

第1部 奈良という舞台

・「古都」奈良の誕生 小路田泰直

・〈奈良小景〉中世の奈良とローマ 山辺規子

・GISで描く郊外の奈良、奈良の郊外 石崎研二

・〈奈良小景〉統計にみる奈良の特性 林 拓也

・奈良周辺の景観に見る自然の歴史 高田将志/相馬秀廣

・〈奈良小景〉奈良盆地の地割の施工をめぐる謎 出田和久

・『万葉集』のある風景 西村さとみ

・〈奈良小景〉佐保会館 疋田洋子

第2部 生活と風景

・歩いて楽しむ、なら町 上野邦一

・〈奈良小景〉奈良と地域医療 栗岡幹英

・消えた川の記憶――ならまち率川物語 帯谷博明

・〈奈良小景〉「寝倒れ」、あるいは社会的知識の消費について 中島道男

・特産という物語 寺岡伸悟

・〈奈良小景〉古梅園の文化力 松尾良樹

・流域の時代――吉野林業と吉野川 ●吉野川〜紀ノ川● 水垣源太郎

・〈奈良小景〉奈良町奉行所の暮らし向き 宮路淳子

第3部 過去からの贈り物

・都のある空間 舘野和己

・〈奈良小景〉平城京を訪れた宦官 佐原康夫

・法隆寺に映る奈良文化財保護史 小川伸彦

・〈奈良小景〉動かざる歴史 渡辺和行

・子供が暴れると豊作?!――仮装と子供の暴れ 奈良の祭りの醍醐味 武藤康弘

・〈奈良小景〉過去の時間 西谷地晴美

第4部 非日常の空間

・社寺曼荼羅を見る/歩む 加須屋誠

・〈奈良小景〉さまざまな客人とリピーターとしての私 八木秀夫

・レジャーランドと奈良 内田忠賢

・〈奈良小景〉人文地理学の野外実習 戸祭由美夫

・敗戦後の奈良 吉田容子

・〈奈良小景〉女子大生の奈良 松本博之

・〈奈良小景〉奈良女子大学記念館紹介 坂本信幸

□年報第3号 なら学特集(『奈良女子大学文学部研究教育年報』第3号(2006))

・松本博之・寺岡伸悟 「なら学プロジェクトの歩み」pp.15-16.

・西村さとみ (2006) 「奈良の歴史研究をめぐって」pp.17-20.

・高田将志 (2006) 「地理学とその周辺研究分野から見た奈良となら学」pp.21-26.

・小川伸彦 (2006) 「表象される奈良―B面の「なら学」のために―」pp.27-38.

・武藤康弘 (2006)「奈良の伝統的祭礼の保存と伝承に向けて」pp.39-48.

□年報第4号 なら学―資料から考える―(『奈良女子大学文学部研究教育年報』第4号(2007))

・なら学プロジェクト (2007) 「なら学―資料から考える―」pp.73-74.

・市川秀之 (2007) 「大和のムラ・近江のムラ」pp.75-86.

・水垣源太郎 (2007) 「大正期奈良県の出生力」pp.87-96.

・武藤康弘 (2007) 「祭礼と異性装―野依白山神社のオンダ祭をめぐって―」pp.97-104.

・寺岡伸悟 (2007) 「地域振興に関する一考察―表象への視点―」pp.105-116.

□年報第5号 (『奈良女子大学文学部研究教育年報』第5号(2008))

・寺岡伸悟・小川伸彦・辻本多絵子 (2008) 「伝統果樹復興による地域づくり―奈良県御所柿調査中間報告―」『奈良女子大学文学部研究教育年報』第5号、pp.111-118.

□年報第6号 なら学―調査・記録とその表現(『奈良女子大学文学部研究教育年報』第6号(2009))

・なら学プロジェクト (2009) 「なら学―調査・記録とその表現」pp.57-58.

・武藤康弘 (2009) 「映像人類学の実践的試み―奈良の伝統的祭礼の映像アーカイブの構築―」pp.59-64.

・寺岡伸悟 (2009) 「『村と人間』にみる生活考現学」pp.65-72.

・大石理子・清水陽子・中塚朋子・森田尋子(2009)、「 」pp.73-86.

□年報第9号 (『奈良女子大学文学部研究教育年報』第9号(2012))

・藤田佳久(2012)「今から120年前(明治22年)に発生した十津川大水害をめぐって」『研究教育年報』第9号 pp.7-14.

□「続・大学的奈良ガイド」『月刊奈良』(社団法人現代奈良協会)

・小川伸彦 (2010) 「鏡としての記念祭」10年8月号

・内田忠賢 (2010)「奈良「娯楽の殿堂」物語」10年 7月号

・帯谷博明 (2010)「花筏の浮かぶ風景」10年 6月号

・宮路淳子 (2010) 「墨と膠」10年 5月号

・宮地明子 (2010) 「聖徳太子論」10年 3月号

・西村さとみ (2010) 「<みやび>なる<ふるさと>―平安京と大和・奈良―」10年 2月号

・石崎研二 (2010) 「 県民性の謎―統計からみた奈良の県民性―」10年 1月号

・小路田泰直 (2009) 「平城遷都の歴史的意義―お水取りの道からの推論―」09年12月号

・寺岡伸悟 (2009) 「奈良の村研究・再考」09年11月号

・小川伸彦・寺岡伸悟 (2009) 「「続・大学的奈良ガイド」連載にあたって」09年10月号

<プロジェクト協力者による出版>

・米山俊直(2007)

「小盆地宇宙論その後──なら学との関連で」『「日本」とは何か』人文書館 * 米山俊直先生(物故)が、なら学講演会(2006年2月)でご披露くださったお話

・市川秀之(2010) 「神武天皇祭の民俗行事化―奈良県下のレンゾを中心に―」『日本民俗学』第261号日本民俗学会

市川秀之先生(滋賀県立大学)が、なら学談話会(09年6月)でご披露くださったお話

・安田次郎(2010)「室町殿の南都下向」『文学』 2010年1・2月号、岩波書店

安田次郎先生(お茶の水女子大学)がなら学談話会(2009年11月)でご披露くださったお話

注記:なら学プロジェクトでは、個別の依頼による上記出版物の頒布は行っておりません。入手希望の方は、それぞれ当該出版社、書店、またはお近くの図書館の相互利用サービス等をご利用ください。

|

奈良女子大学文学部なら学プロジェクト |