|

|  奈良女子大学・近鉄文化サロン阿倍野連携<共催講座>

奈良女子大学・近鉄文化サロン阿倍野連携<共催講座>

|

|

2017年4月に株式会社近鉄百貨店と共同で文化事業を実施するための協定を結びました。その協定に基づき、共催で講座を開催することになりました。2019年度後期は、文学部言語文化学科日本アジア言語文化学コースの尾山慎准教授による全5回の講座を開催いたします。興味のある講座1回単位でも受講することができますが、連続して受講することでより理解が深まります。

|

|

古代日本の文字世界

−漢字が彩るいにしえのことのは−

|

|

令和改元で話題となった萬葉集は、実はすべて漢字で書かれています。といっても中国語ではなく、間違いなく日本語の歌々を記したものです。この文章が現にそうであるように、現代では、平仮名も片仮名も交ぜて書くのが普通ですが、古代は漢字だけをつかって書いていました。不自由だっただろう……というのは、私たちの感覚に過ぎません。彼らが漢字にどのような機能を見出して、工夫して書いていたのか。1300年経っても、同じ方法が生き残っているものも少なくありません。そんな、古代日本の文字世界にご案内します。

|

|

|

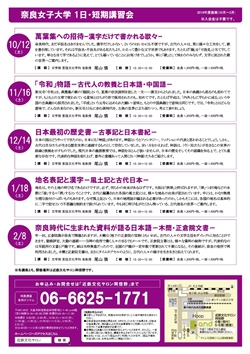

【第1回】

開講日時 2019年10月12日(土)10時30分〜12時

→台風接近により休講

【振替日】10月31日(木) 10時30分〜12時

題 目 萬葉集への招待−漢字だけで書かれる歌々−

【第2回】

開講日時 2019年11月16日(土) 10時30分―12時

題 目 「令和」物語−古代人の教養と日本語・中国語−

【第3回】

開講日時 2019年12月14日(土) 10時30分―12時

題 目 日本最初の歴史書−古事記と日本書紀−

【第4回】

開講日時 2020年 1月18日(土) 10時30分―12時

題 目 地名表記と漢字−風土記と古代日本−

【第5回】

開講日時 2020年 2月 8日(土) 10時30分―12時

題 目 奈良時代に生まれた資料が語る日本語

−木簡・正倉院文書−

・講 師 尾山慎(文学部 言語文化学科 言語文化学コース 准教授)

・会 場 近鉄文化サロン阿倍野

(大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40 and4階)

・受 講 料 各1回 会員:1,200円+税、一般:1,500円+税

|

|

<お申込み・お問合せ>

近鉄文化サロン 阿倍野

・〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40 and4階

・TEL 06-6625-1771

(受付時間)9:45〜20:00(日曜・休講日は9:45〜17:30)

※休講日 9/29(土)、9/30(日)、10/29(火)〜10/31(木)、

11/29(金)、11/30(土)、12/29(日)〜1/5(日)、

3/30(月)、3/31(火)

※12/29(日)〜1/3(金)は受付業務はお休みです。

|

|

<講座概要>

【第1回】 2019年10月12日(土) 10時30分〜12時

→台風接近により休講。

【振替日】10月31日(木) 10時30分〜12時

萬葉集への招待−漢字だけで書かれる歌々−

奈良時代、まだ平仮名はありませんでした。漢字だけしかない、というのはいかにも不便ですが、古代の人々は、実に様々な工夫をして、歌を書き残しています。それは平仮名・片仮名がある私たちより、かえって豊かな文字世界でもあります。たとえば「鏡」を「可我見」と当て字しています。単なる当て字であるように見えて、とても凝っていることにお気づきでしょうか。単に「歌」として味わうのみならず、文字に託された歌の世界へご案内します。

【第2回】 2019年11月16日(土) 10時30分―12時

「令和」物語−古代人の教養と日本語・中国語−

新元号「令和」は、萬葉集の歌の「題詞」という、宴席の状況説明を記した一文――漢文からとられました。日本の典籍から取るのも初めてですが、もともとの文章で使われている意味とはちがう形で採用されたのも、初めてです。たとえば平成は、「内外ともに平らかに成る」という中国の古典籍から採用されました。「平成」という元号に込められた願い・意味と、もとの中国典籍とでは意味は同じです。では、「令和」とはどんな意味で、どんな由来なのか。新元号とともに歩む新時代を、古典の世界に立ち返りつつ、考えて参りましょう。

【第3回】 2019年12月14日(土) 10時30分―12時

日本最初の歴史書−古事記と日本書紀−

日本の国はどうやってできたのか。日本にも「神話」があります。神話というとファンタジー、フィクションの代表と思われることでしょう。しかし、古代は自分たちが生きる歴史世界に連続するものとして存在していました。言い方をかえれば、神話は、<今><私たち>が生きるこの世界の経緯と根拠を示すものでした。現代日本の義務教育では、神話をほとんど扱いませんが、日本の歴史そしてその認識を知る上で、とても重要な存在です。代表的な神話を取り上げ、意外に愛嬌あって人間くさい<神様>たちをご紹介します。

【第4回】 2020年 1月18日(土) 10時30分―12時

地名表記と漢字−風土記と古代日本−

地名は、その土地の呼び名であるわけですが、必ず、何らかの由来があるはずです。大阪は「摂津」と呼ばれますが、「津」つまり海などの水際に「接」する=「摂」するということです。古代に編纂された各国の風土記には、様々な地名の由来が記されています。中には、かなり無理矢理な後付けっぽいものもあります。なぜ風土記という、日本の地理誌が編まれる必要があったのか。しかもそこには、各国の地名は基本的に二字で記せという不思議な制約まで設けられています。今も同じ呼び名がたくさん残っている、古代地名の世界へご案内します。

【第5回】 2020年 2月 8日(土) 10時30分―12時

奈良時代に生まれた資料が語る日本語−木簡・正倉院文書−

年一回、正倉院展が奈良で開催されますが、木簡は<地下の正倉院の宝物>ともいわれ、古代の人々の文字生活をダイレクトに知ることができます。勤務評定、欠勤の連絡――当時の役所で働く人々のまるでEメールです。正倉院文書とは、様々な資料の総称ですが、代表的なのは写経所の文書と戸籍です。紙は当時貴重だったので、全国の戸籍が一定年数で更新されて不要になると、その裏紙が、奈良の役所で再利用されました。木簡と正倉院文書は、まさにタイムカプセルのように、古代の人々の様子を生き生きと伝えてくれます。

|