ゲームで環境問題に関するコミュニケーションを促進する

~社会心理学的アプローチ~

【ならじょ Today40 号掲載】

安藤 香織

生活環境学部 文化情報学科 生活文化学コース

【研究テーマ】環境配慮行動,文化比較,コミュニケーション,ゲーミング,

Environmental behavior, cross-cultural study

【ならじょ Today40 号掲載】

生活環境学部 文化情報学科 生活文化学コース

【研究テーマ】環境配慮行動,文化比較,コミュニケーション,ゲーミング,

Environmental behavior, cross-cultural study

―― 安藤香織先生の研究テーマについて教えてください。

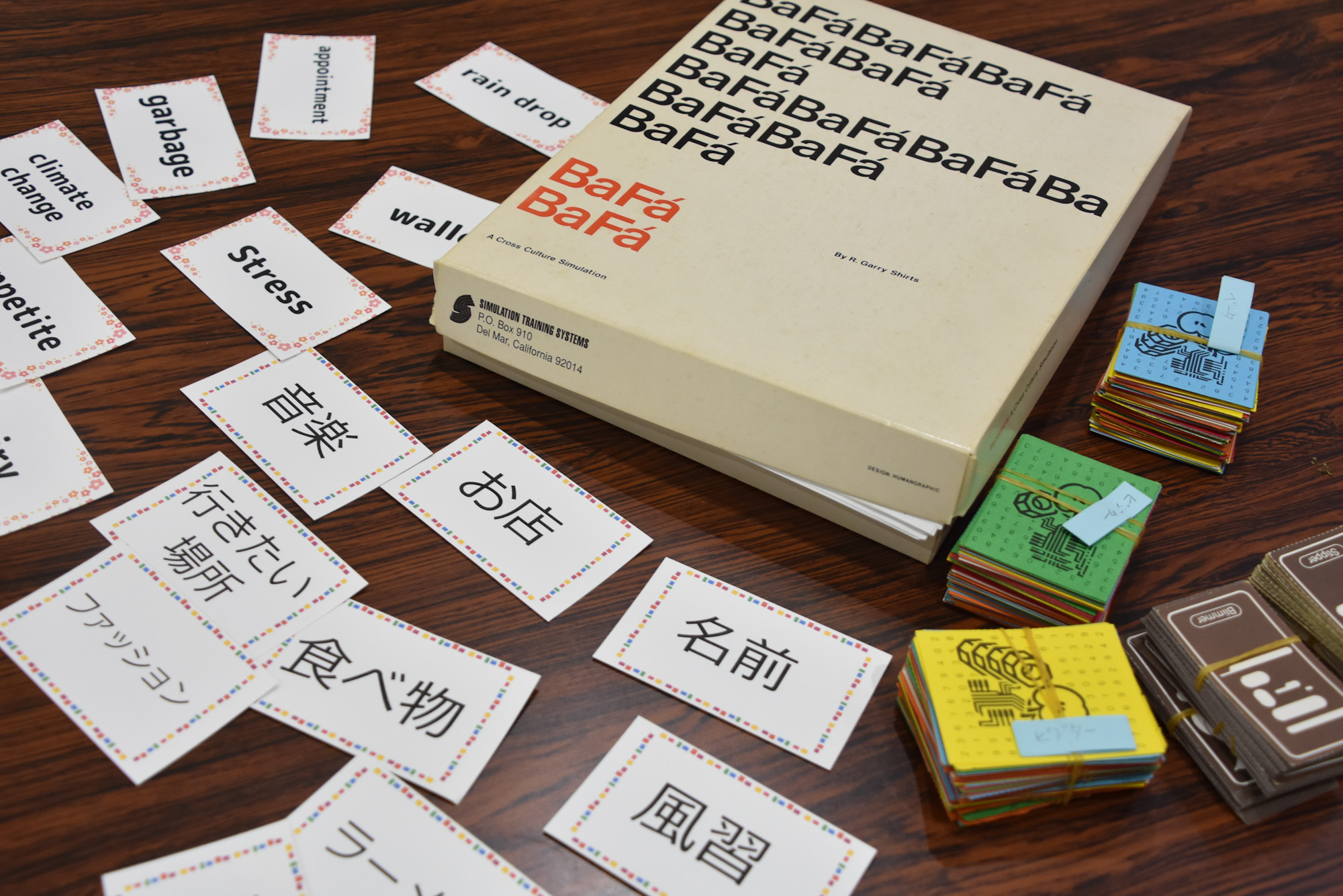

私の専門は社会心理学で、環境配慮行動についてずっと研究してきました。現在は、環境問題に関するコミュニケーションについての研究をしています。環境配慮行動というのは、「電気のスイッチをこまめに消す」といったような環境に配慮した行動のことを指します。その環境配慮行動の実行動に影響を及ぼすと言われているのが、その行動を他者がやっていると思うかどうか、という点なのですが、環境配慮行動は家の中で行われることが多く他者からは見えにくい行動です。そのため、コミュニケーションが重要であり、他者と環境配慮行動について会話をする機会が多いと、その人自身も、環境配慮行動をする機会が多くなるのではないか、と私は考えています。ただ世界的にみても、人が環境問題や環境配慮行動について会話をする機会は少なく、日本では特に少ないことが分かっています。そのため、なぜ少ないのか、また、そのような会話を促進するにはどうすればよいのか、ということも研究しています。具体的にいうと、今は「説得納得ゲーム」というゲームを使った方法に効果があるかを調べています。このゲームは、説得する人と説得される人に分かれて、説得する人が自分で考えた新たな配慮行動を行うように相手を説得し、一番多くの承諾を得た人が勝利する、というゲームです。環境問題に関するコミュニケーションが少ない原因は、多くの人が、「他の人は関心が無い」と思っていることにあると私は考えています。ゲームを通して、「他の人は関心があるのだ」というように認識が変化すると、環境問題についてのコミュニケーションが増える、と考えられます。

―― 先生が社会心理学や、環境配慮行動の研究に興味をもったきっかけは何ですか。

まず、社会心理学に興味をもったきっかけは高校時代にまで遡ります。高校生の頃、私はSFが大好きでした。SFというのは、ある意味現在の状況とは違う環境下において人間がどう行動するか、という話でもあり、そこから、徐々に人間というものについて興味をもち始めました。そして大学で初めて心理学の授業を受けた時に、人間の心というものが客観的なデータを使って分析できることを知り、面白いと感じたのです。また、現在の研究テーマである環境配慮行動を研究するようになったのは、大学3回生の頃からの指導教員が環境配慮行動の研究をされていて、自分自身も徐々にそのテーマの重要性に気づいたからです。

―― 環境配慮行動を促す要因として「規範」による影響が考えられる、と先生の研究室HPで知ったのですが、この「規範」による影響とはどのようなものなのでしょうか。

ここでいう「規範」は一般的な意味での規範意識やモラルとは異なり、「記述的規範」のことを指します。記述的規範とは、他者の行動に関する認知に基づいた規範のことを指していて、「他の人がその行動をやっていると思うかどうか」というのが行動の基準になります。例えば、ポイ捨てする人が多い、と思っている人は、その他者の行動(ポイ捨てをすること)が規範となり、自分もポイ捨てする、と考えられます。環境配慮行動の要因を調べた実験の結果から、他の要因の中でも、記述的規範による影響が大きいことが分かりました。環境配慮行動を促すには、単に人々のモラルを高めるよりも、他者の環境配慮行動を知ることの方が、効果があるというわけです。

―― 先生が現在行っている研究で、特に興味、関心をもっていることを教えてください。

今は、Nudge(ナッジ)というものに特に興味があります。元々の英語は「肘でそっと突く」という意味で、強制を伴わない何らかの仕掛けによって、人にある行動を促そうとする取り組みのことです。現在、ある地域の生ごみ回収率を増やすためにNudgeを応用できるか、企業の取り組みに協力して研究を進めています。

―― 続いて、大学院での学びについていくつか質問させてください。生活文化学専攻ではどのようなことを学べますか。

生活文化学専攻では、社会心理学や農業経済学、法社会学、家族社会学、ジェンダー表象など、様々な専門分野をもつ教員が在籍しています。そのため、学生は上記に挙げたような幅広い分野の専門的な知識を学ぶことができます。一つの専攻の中で多様な学びを得られる、というのは、生活文化学専攻の特色だと思います。

―― 学部とは異なる大学院ならではの学びや、研究環境の魅力は何ですか。

奈良女子大学では、学部においても少人数教育が行われていますが、大学院ではさらに少人数となり、教員とかなり密な関係の中で研究を進めることができます。また大学院では、教員から与えられる知識を学ぶというよりも、関心のあることを自分で調べて学んでいくことになります。この点に、大学院としての教育の意義があると思います。また、大学院は学部に比べてスケジュール的にも余裕がありますので、外部の研究会や学会などに積極的に参加して、他の研究を知り、また自分の研究を知ってもらう、というのも楽しい経験です。大学院では、ぜひ自分で情報収集をして学会等に参加し、外の人とも繋がりを持ってもらいたいです。

―― 奈良女子大学大学院で研究を進める魅力は何だと思われますか。

奈良女子大学大学院には、履修方法として「専修系」と「複合系」というのがあり、どちらかを選択することができます。「複合系」を選択すると、自分が所属する専攻の専門の授業に加えて、他学部の専門の授業を履修することが可能です。場合によっては、他学部の授業も履修可能であるため、学部にとらわれず、様々な分野の授業を受けることができるのは魅力だと思います。また、女子大ということもあり、自分と似た属性の人が多いので、お互いに理解しやすい、サポートし合いやすいということも魅力として挙げられますね。

―― 生活文化学専攻の先輩方の研究について質問させてください。

先輩方は、どのような研究をされているのでしょうか。 私の指導した学生さんの中には、SNSが環境配慮行動に及ぼす影響についての研究された方がいました。また最近だと、奈良公園へのプラスチック袋の持ち込みを止めさせるためのメッセージにはどのようなものが良いか、ということを、記述的規範を利用して研究している方がいました。

―― 先生は大学生の頃、ディベートを熱心にされていたとお聞きしました。ディベートの良さや楽しさは何だと思われますか。

私は運動が苦手で、それまで勝ち負けのあるスポーツにあまり関心が無かったのですが、ディベートをやってみて、初めて人と試合形式で対戦をして勝敗を決める、という状況に楽しさを感じました。ディベートのゲーム性に魅力を感じたんですね。最初のうちは、論理的な組み立てをつくるのが大変で、楽しさを感じられないかもしれないのですが、私も上回生に教えてもらいながら練習を重ねるうち、徐々にできるようになっていきました。単に話上手なだけでは勝てないのがディベートで、論理の組み立てが大事になってきます。この論理の組み立てが上手くできるようになっていくと、試合でも勝てるようになり、楽しさを感じられると思います。ディベートの効能としては、論理的思考力が身につく、スピーチ力がつく、リサーチ力がつく、などが考えられます。また、質問力も鍛えられますね。この質問力は、学会に参加した時にも役に立つんですよ。

―― 最後の質問になりますが、今後はどのような研究をしていきたいと考えておられますか。

今後は、先ほどお話した「説得納得ゲーム」を海外でも実施してみたいと思っています。海外で実施する理由は、「説得納得ゲーム」の効果に、国ごとの違いがみられるのかどうか、という点を確認するためです。日本は海外に比べて、普段、環境問題について話をする機会が著しく少ないため、日本の方がこのゲームによる効果が大きく出るのではないか、と予想しています。