オリンピックのレガシー

-スポーツ・メガイベント開催によって生み出される遺産の研究-

【ならじょ Today36 号掲載】

石坂 友司 (いしざか ゆうじ)

生活環境学部 心身健康学科 スポーツ健康科学コース

【研究テーマ】スポーツ社会学,歴史社会学,オリンピック,長野オリンピック,東京オリンピック,都市開発,スポーツ・メガイベント,地域スポーツ

【ならじょ Today36 号掲載】

生活環境学部 心身健康学科 スポーツ健康科学コース

【研究テーマ】スポーツ社会学,歴史社会学,オリンピック,長野オリンピック,東京オリンピック,都市開発,スポーツ・メガイベント,地域スポーツ

―― スポーツ科学コースではどのようなことが学べますか。

「スポーツ科学」は幅広い学問です。私が専門としている社会学や、歴史学、法学といったスポーツという社会現象を研究する人文社会科学系の学問分野の他に、バイオメカニクスや生理学といった、身体の動きを解析したり、心身機能の変化について研究したりする自然科学系の学問分野があります。また奈良女子大学には無いのですが、指導方法を研究するコーチングや、競技の方法論を研究する領域などもあります。

本コースでは文理融合という形で、スポーツや体育、健康、身体にまつわることについて視野を広く持って考えていきます。「スポーツ」と一口に言っても、政治・経済の問題などが含まれており、様々な領域と関係をもっています。スポーツや身体をきっかけに、他の学問のように一つにターゲットを絞らず、様々な分野を広く扱うのが本コースの特徴と言えるかもしれません。

―― スポーツ科学コースの魅力は何だと思われますか。

スポーツや身体を動かすことが得意でなくても学べるのが魅力だと思います。一般的にスポーツ科学という領域は体育学部やスポーツマネジメントコースなどで研究されることが多く、多くの大学ではアスリートとして活躍したい人たちがそこを選んでくる場合が多いです。そうするとスポーツが出来ることが前提になってしまいますが、本コースはプロになることや、技術を高めることを目指していないので、スポーツの得意、不得意には全く関係なく、関心のある人なら誰でも学ぶことができます。またいろいろな領域の先生方がいるので、スポーツや身体にまつわることについて多角的に学べるのも魅力だと思います。

―― 化学コースや吉村先生の研究について教えてください。

化学コースは、物理化学、有機化学、無機化学の大きく三つの教育研究分野から成り立っており、私は物理化学の分野に身を置いています。ここは、分子や分子集合体の構造、性質などを電子や原子の視点で研究する分野です。私は特にコロイド界面化学の専門分野で界面活性剤や高分子、金属ナノ粒子、イオン液体といったソフトマターの構造やその性質を研究しています。理論分野では、コンピューターを用いたシミュレションにより研究を展開している教員もいます。私は研究室にある機器を使って実験を行い、データ分析によって分子集合体や界面の構造、性質を調べています。また、学生を連れて学外で実験をすることもあります。例えば兵庫県にある大型放射光施設(Spring-8)や茨城県にある日本原子力研究開発機構内の原子炉施設(JRR-3)や大強度陽子加速器施設(J-PARC)などの施設に年に数回行き、実験することもあります。これらの施設での実験は誰でもできるわけではありませんので、学生には研究活動において、いい経験となっています。

他にも、企業との共同研究を行うこともあります。共同研究と聞くと応用的な研究を想い浮かべるかもしれませんが、私の研究室ではあくまで基礎研究を中心としています。例えばクラシエホールディングス株式会社の「マー&ミー」というシャンプに使われている界面活性剤は、研究室で学生と一緒に基礎的な界面化学的性質のデータを詳細に取ったもので、商品化の際にこれらのデータが役に立ちました。このように、研究成果が将来的には商品化につながる場合もあり、研究へのモチベーションにもなりますし、共同研究を通して実際に企業の研究員の方とコミュニケーションを取る機会があるのは学生にとってもよい刺激になっていると思います。

―― 先生が現在最も関心をもって研究されているテーマについて教えてください。

私の研究分野はスポーツ社会学です。私たちは社会という人との関係性や慣習などに縛られており、そのあり方を分析するのが社会学です。簡単に言うと、社会学は私たちが当たり前と感じている物事をそのまま真っすぐ見ずに斜めから見ようとします。本当に正しいか調べるために、見る角度や距離を変えると、四角く見えていたモノが三角や丸く見えたりしますよね。

スポーツ社会学は、スポーツの世界を見ることを通じて、社会を見ようとする学問です。例えば、高校野球を思い浮かべてください。坊主頭の高校生が暑いなか白球を懸命に追いかけている姿を見て高校生らしいと感じ、感動しますよね。しかし、その姿は高校生一般に見られるものではありません。つまり、高校野球はそれを高校生らしいと感じさせる仕組み=装置になっているんです。高校野球って良いな、若者らしさって良いなと感じられるように、メディアも色々な物語を作り出します。私たちはメディアを通して高校野球を見るわけですが、それは本当に高校野球の正しい実像を伝えているか、メディアが作った物語をただ受け入れているだけではないのか。我々が感動的だと思っている甲子園野球を斜めから見るわけです。そういう観点からスポーツを見ていくのが、スポーツ社会学という学問です。

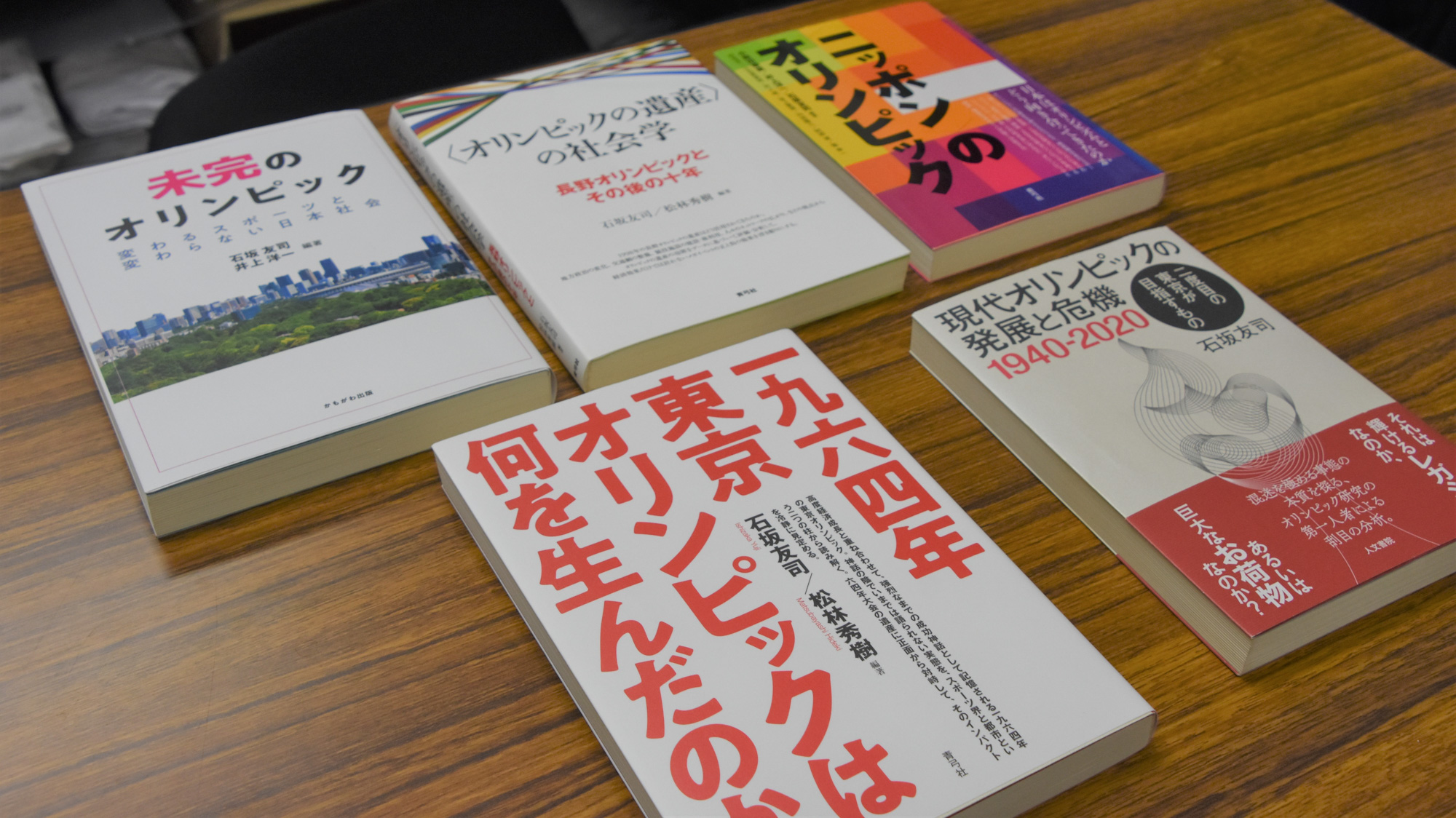

中でも、現在最も関心を持って研究しているがオリンピックです。オリンピックには良い面と悪い面の両方がありますが、それを開催することで私たちは何を得ることが出来るのかに関心があります。最近では「レガシー」という言葉が使われますが、オリンピックの遺産ですね。それは開催準備で全て決まるわけではなくて、例えば競技場が造られれば、オリンピックが終わった後も何十年も使われていきます。その際の維持費はどうするのか。オリンピックのようなメガイベントだと、開催が終わると何もかも忘れ去られがちですが、それを反省的に見て、10年後・20年後の社会でオリンピックの遺産がどう変化していくのかといった観点で研究しています。

―― そのテーマに関心を持たれたきっかけは何だったのでしょうか。

もともとはオリンピックを中心に研究していたわけではなく、明治期以降に日本のスポーツ界が形成されていくとき、それを支えたエリートがどのように組織やネットワークを作り出していたのかということを大学院では研究していました。それがオリンピックのような国家的なイベントと出会うことによって、国からお金を出してもらうようになり、スポーツ界の自立性が弱まっていきます。そして招致されたのが、1940年のいわゆる「幻のオリンピック」で、開催はされませんでしたが、オリンピックが日本のスポーツ界を劇的に変えていくことに興味を持ちました。

その頃、私の指導教員が『オリンピック・スタディーズ』という本を出したのですが、当時はまだオリンピックが研究領域として未成熟で、日本のオリンピックについて研究している人はほぼいませんでした。そこで、戦前の1940年大会と、実際に開催された1964年大会が連続性をもっているのではないかという仮説で論文を書いたのが出発点です。

そこに現在のオリンピック招致の動きが重なりました。オリンピックがどのような影響を生み出すのかを事前に調べておけば、東京で開催された場合に何か提言できるのではと考え、社会学の研究チームを組みました。1964年大会との比較では年数が経ち過ぎているので、1998年の長野オリンピックとの比較を行うことにし、開催10年後の2008年から長野に行き、開催前の期待がどう変化していったのかを街の人に聞きました。大会後にどのような遺産が生み出され、どのように変化するのかという視点は、こうして獲得されました。その中で資金の無駄が多いことなどを提言し、今回の東京大会の競技場の建設費を抑えることができました。

―― 研究を通してのやりがいや苦労を教えてください。

違う視点から見ていったときに社会の違った像が見えてくるのが研究として面白いですね。定説を翻し、今までされていなかった見方を提供できるのが面白いです。例えば1964年の東京大会は高度成長の時代で、交通網が整備されたこともあり、盛り上がって大成功したイメージがありますが、調べてみるとそうでもなかったんです。国民に興味を持たれていないうえ、直前まで中止にした方が良いという人もいて大変だったいうことが分かりました。

苦労というと、メディアなどで意見を言うとき、開催賛成か反対かの2択で答えることが求められているのですが、その際は開催についての良い面も悪い面も言います。そうすると賛成派・反対派の両陣営から叩かれてしまうので、その困難性はあります。もともと社会学は政治的主張を述べる学問ではなく、社会が今どう見えているのか、その構造を分かってもらう学問ですが、そうすると主張が弱いと思われて批判されてしまいますね。

―― スポーツ科学コースを目指す学生にメッセージをお願いします。

好き嫌いや、得意不得意に関係なく、スポーツや身体のことについて真剣に考えられる学生に来て欲しいですね。スポーツ科学を学べる大学は他にもたくさんありますが、本コースでしか学べないものがあると自負しています。また、毎年シンポジウムが開かれているほどオリンピックの研究に力を入れて取り組んでいるので、オリンピックに関心がある人にもおススメのコースです。一緒にスポーツを通じて社会について考えてみましょう。