児童自立支援施設の歴史についての研究

-北海道家庭学校を題材として-

【ならじょ Today40 号掲載】

二井 仁美

文学部 人間科学科 教育学・人間学コース

【研究テーマ】感化教育・教護教育,児童自立支援施設,家庭学校,社会的養育,教員養成,子ども虐待

【ならじょ Today40 号掲載】

文学部 人間科学科 教育学・人間学コース

【研究テーマ】感化教育・教護教育,児童自立支援施設,家庭学校,社会的養育,教員養成,子ども虐待

―― 教育学・人間学コースではどのようなことが学べますか。

教育学・人間学コースは、4つの分野に分かれています。1つ目は、哲学や倫理学をベースに、人間の存在そのものについて原理的に考察する「哲学思想分野」です。2つ目は、音楽と人との関わりを歴史的に検討する「音楽教育学分野」です。3つ目は、身体と人間の関わりを研究する「身体文化学分野」です。4つ目は、私が所属している「教育学・人間学分野」です。

他の分野は1人の教員が担当していますが、この分野は教育社会学、比較教育学、教育史の、3人の教員が担当しています。教育社会学では、人間の問題、人間形成、教育の営みを社会学的に考えることができ、比較教育学では、グローバルな視点で教育を捉えることができます。また、教育史では歴史学的な研究方法を取り入れながら、教育の歴史を研究します。教育学の場合、ゼミは3人の教員が一緒に担当するため、多様な意見を聞きながら、研究をブラッシュアップしていく環境が整っています。

―― 現在、先生の研究されているテーマについて教えてください。

私は児童自立支援施設の歴史について研究をしています。社会には様々な事情で、家族のもとで生活できなくなる子どもたちがいます。児童自立支援施設は、そのような子どもたちを親とは異なる養育者のもとで育てる「社会的養育」の営みの一つです。家庭環境などに課題があり、生活指導が必要な子どもたちが措置される児童福祉施設です。

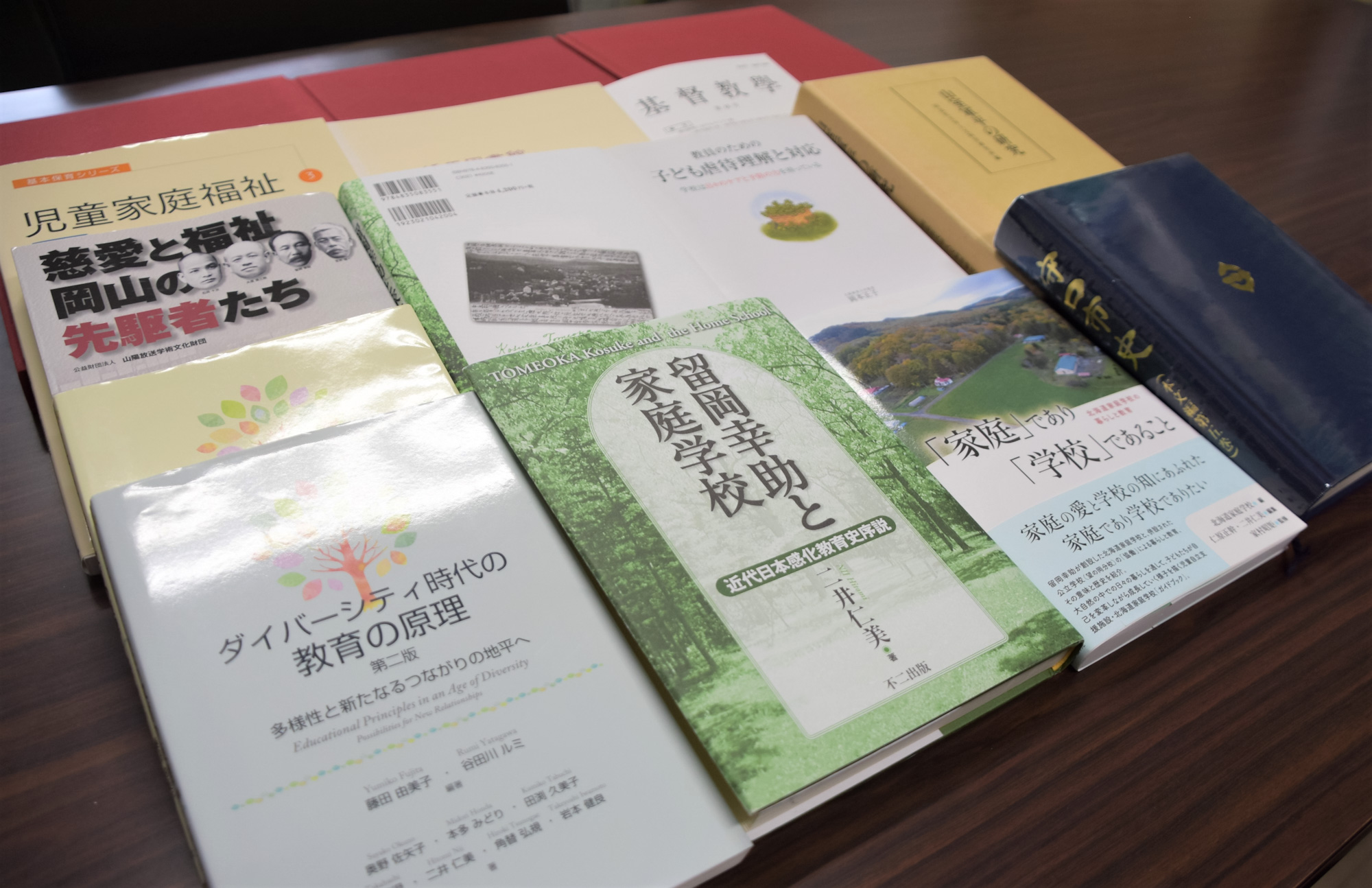

私が研究の一番大きなフィールドにしてきたのは、北海道家庭学校です。創始者は留岡幸助という人物で、彼は、よくないことをした子どもに罰を与えるのではなく、「家庭であり、学校でもある」教育の場所で育てることを目指しました。彼の目指した「家庭であり、学校でもある」というコンセプトの通り、北海道家庭学校は「夫婦小舎制」を採用しています。この制度は夫婦の職員が、措置されている子どもたちと一緒に住まい、家庭的な生活を営むというものです。監獄のような施設ではなく、再教育に重きを置いている点や、家庭であるということを重視し、塀や格子を撤去した点など、多くの点で日本の感化院(児童自立支援施設の源流)に決定的な影響を与えた施設です。

私がこのテーマに興味を持ち始めたのは、教育学と児童福祉学の溝を埋めたいと感じたことがきっかけの一つです。教育学は学校だけではなく、様々な人間形成の営みを対象にしますが、現状では「教育学=学校教育」というイメージが強く、教育学と児童福祉学の間には谷間があります。しかし、社会的養育で育った子どもたちも学校に通います。そのような子どもたちのことを、現場に出る学校の先生の卵(学生さんたち)に理解してもらうために、教育と児童福祉に橋を架ける教員になりたいと感じました。 また、歴史を学ぶことで、現状の打開策を探りたいと感じたのも、今の研究に興味を持ち始めたきっかけです。以前、現場の先生から「なぜ今こうなっているのか」と問われたとき、歴史を振り返ることの重要性を強く意識しました。日本の教育について、歴史という観点からどうアプローチするのかということが、私の研究の土台になっています。

―― 研究されているテーマの魅力は何でしょうか。

未知の資料を通じて、新しい知に出会えることです。北海道家庭学校は、30年かけて整理をしても終わらないくらい、膨大な量の資料を所蔵しています。以前、資料調査の際に留岡が書いた絵ハガキを見つけたことがあります。そこにはドイツのベーテルという、てんかんのある方のための施設について書かれていました。私はこの時、初めてベーテルの存在を知り、調査を始めます。その結果、この施設(現在、v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel)は患者さんや障害者を病院や施設に収容するのではなく、サポートしながら一緒に社会生活を営んでいく町、共に生きる地域社会を作ることを目指していることが分かりました。留岡は「この葉書を礼拝堂の集まりで一同に読みこの施設を記憶せよ」と言葉を残しています。この絵ハガキとの出会いは、家庭学校におけるベーテルの重要性に、100年前の留岡が気づいていたことを知る機会になっただけではなく、資料調査によって、現在の地域福祉の考え方につながり、今日の研究に活かせそうな情報を手に入れることができた瞬間でもありました。そんな資料に出会えたことがとても嬉しかったです。 また、歴史研究で出会う新たな知を通じて、畏敬の念を抱くことのできる人や、困難に立ち向かう人の営為に出会うことができることも魅力だと思います。現に感銘を受けるような研究や活動をしている人にも出会えることができます。そして大学の教員として、研究成果を活かして教育ができることも、現在の研究テーマの魅力の一つです。

―― 学部と大学院の間にはどのような違いがありますか。

まず学部と比べると、大学院で履修しなければならない授業数は圧倒的に少なくなります。時間的な制限が緩和されて、自分の研究に専念できるということです。大学院では、学内外での研究会や学会での活動も増え、自分の研究テーマを他大学の研究者と議論する機会も増えます。また、学部の時は、受け手として授業を受けることが多いですが、院生になると能動的に情報を求め、自分で深めて発信する立場になります。

大学院は、専門性が深まるがゆえに、研究の幅が「狭まる」と思っている方もいるかもしれません。しかし実際には、絞るからこそ広がっていくのが大学院の研究です。

そして、変わるのは学べる内容だけではなく、学ぶ学生自身でもあります。大学院の学生の専門性は、当然のことながら学部の学生よりも、深まっています。この学生自身の専門性の高さは、情報の受け取り方にも影響を与えます。学部で学んだ基礎を土台に、院で深めた専門性を持っているからこそできる議論があります。授業の専門性の向上と、学生自身の専門性の向上が相まって、より高度に研究を進めていけるようになるのが大学院です。

―― 奈良女の大学院の良さや強みは何でしょうか。

私自身が、本学の大学院で学んだ経験から考えると、本学の大学院の良さは、教員と学生の距離が近いことや、学生の自由と自主性、自立性が尊重されているところだと思います。距離が近いからこそ、教員は学生を理解し尊重してくれる、少し離れた立場から見守り、自主性も重んじてくれる、という環境が本学の大学院には整っていると思います。また、学生が大人としての品性や品格を持っているので、そうした仲間たちと研究ができるというのも強みの一つです。生涯の財産となるような仲間とともに、落ち着いて研究できる環境が整っており、様々な研究の機会が開かれていることも本学の良さではないでしょうか。

―― 最後にメッセージをお願いします。

子どもは育つ環境を選んで生まれてくることは出来ません。だからこそ、多様な子どもが人間になっていく営みやプロセス、それを取り囲む社会の構造や課題、現実に関心を寄せてくれる人が増えることを祈っています。