キノコの研究

-100年後、1000年後の私たちの食生活を見据えた栄養学・食品学-

【ならじょ Today42 号掲載】

小倉 裕範

生活環境学部 食物栄養学科 食物栄養学専攻

【研究テーマ】分子生物学、細胞生物学、免疫学、真菌学

【ならじょ Today42 号掲載】

生活環境学部 食物栄養学科 食物栄養学専攻

【研究テーマ】分子生物学、細胞生物学、免疫学、真菌学

―― 食物栄養学専攻ではどのようなことを学べますか。

食物栄養学専攻は、食品調理科学、公衆栄養学、食品衛生・微生物学、生体安全学など、様々な分野の研究室から構成されています。病気を予防し、健康を維持・増進する食生活を実現するために、現代の食に関わる多様な問題に対して様々な視点から研究や教育を行うことができます。

私が主宰している研究室は「生体安全学」という分野で、担当科目では主に病気のメカニズムを分子や細胞のレベルで明らかにした論文を互いに紹介し合う、抄読会(しょうどくかい)形式の授業を行なっています。論文は『Nature』や『Science』といった自然科学の分野で最もハイレベルな雑誌から選ぶようにしています。そうすることで、今現在の最先端の研究についてお互い情報交換し合うことができ、私自身、学生たちから新しいことを教わっています。

―― 食物栄養学専攻の特色や強みは何ですか。

研究を重んじている教員が集まっており、よりハイレベルな研究を志向していることが大きな特色だと思います。独特な分野、切り口で研究を進めている教員に囲まれて、より高度な研究スキルに加え、深い教養、多角的な思考法を身につけることができると思います。

―― 小倉先生の研究内容について詳しく教えてください。

私は分子生物学、細胞生物学の実験研究をしています。分子生物学、細胞生物学というのは生き物に関わる現象の仕組みを、分子のレベル、細胞のレベルで明らかにしようという学問分野です。

私はもともと医学部の出身ですが、学部学生の頃からどちらかというと基礎生物学への関心が強く、学部卒業後すぐに基礎医学系の大学院に進み、マウスの遺伝学および発生学について学びました。大学院で動物の個体レベル、細胞レベルの研究に取り組めたのはとてもよい経験でしたが、その後、細胞内のこと、分子レベルのことを研究したいと思うようになり、博士号取得後は、徳島大学分子酵素学研究センター(当時)の助教に採用していただき、細胞内シグナル伝達系について研究に携わりました。この後、いろいろ経緯はあるのですが、代表的な業績についてお話しさせてもらうと、1999年に米国のミシガン大学に留学する機会を得まして、そこで扱い始めた分子が思いがけず「自然免疫」に関与していることが判明しました。自然免疫というのは、生き物が生まれつき持っている病原体に対する抵抗性のことです。私たちが一度麻疹や水疱瘡に罹るともう二度と罹らないとか、ワクチンを打てばその病気には罹らないという抵抗性は、生後に獲得するものなので「獲得免疫」と呼ばれ20世紀半ばに盛んに研究が進められました。一方、1990年代頃から私たちが生まれつき持っている抵抗性、すなわち「自然免疫」が注目されるようになりました。

私はちょうどその流行に乗るかたちで、「NLRタンパク質群」の発見に関わりました。NLRタンパク質は細胞内に侵入した細菌・ウイルスなどの病原体の成分や活動を検知するセンサーの役割を果たすタンパク質群です。さらに興味深いことに、私が扱っていたNLRタンパク質のひとつ、NOD2タンパク質は炎症性腸疾患であるクローン病の発症に関わることがわかりました。この発見は、従来原因不明だった炎症性疾患の背景には自然免疫系の異常が隠れていることを世界で初めて示したものでした。

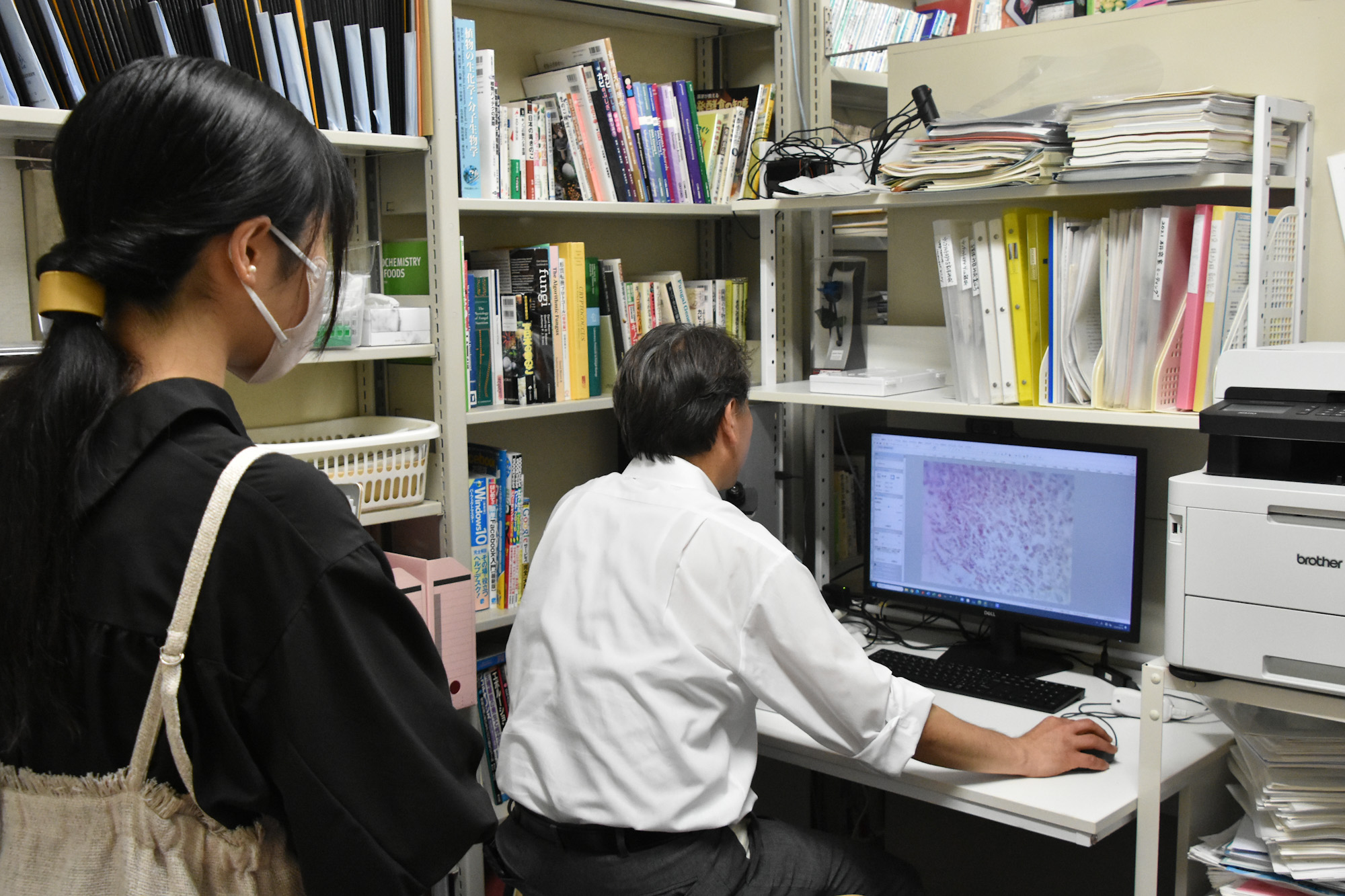

2011年に奈良女子大学生活環境学部食物栄養学科に所属してからは、それまで微生物の研究をしていたこと、学部学生以来発生学に関心があったこと、また真菌類がNLRタンパク質を持っていることなどが絡まって、キノコの研究を始めました。私たちがスーパーマーケットの野菜売り場で目にするいわゆるキノコというのは、担子菌あるいは子嚢菌(しのうきん)と呼ばれるカビのような生き物が胞子を作るために作り上げた装置で、専門的には「子実体」と呼ばれます。この子実体が形作られていく過程は発生学に似ている点もあり、分子や細胞のレベルで説明できるのではないかと考えています。研究の手法としては遺伝子組み換え技術を使っています。外から遺伝子を入れたり、ゲノムDNAの配列を改変したりすることによって、子実体形成に何が起きるかを調べ、キノコの細胞の中の重要な遺伝子の存在とその機能について明らかにするという手法です。今後も子実体形成の仕組みを明らかにするという研究を続けていきたいと考えています。

―― キノコの研究の魅力は何ですか。

今、持続可能な社会の実現が謳われる中、炭素循環が問題となっています。大気中への二酸化炭素の排出を減らすために、化石燃料を燃やすのではなく、植物が固定した有機物を利用しようという話があります。ただ、植物に含まれるセルロースやリグニンといった成分を、私たち人間は消化することも上手に利用することもできません。他に利用方法がなければ、セルロースやリグニンは燃料として燃やされるだけです。しかし、キノコはセルロースやリグニンを分解することができるのです。更には、それを代謝して人間が利用できる化合物に変えてくれるわけです。私たちはそれを食品にすることもできるだろうし、繊維や溶剤や各種材料などに利用できるかもしれません。そういう意味で、キノコは未知の可能性を秘めていて、私たちの生活をより良く、そして人類の未来を明るくしてくれる生き物であると考えています。

―― 奈良女子大学大学院の魅力は何ですか。

奈良女子大学大学院の研究室は少人数の小さな研究室ではありますが、教員と大学院生との距離が近いのが魅力だと思います。距離が近いということはそれだけ互いに会話する機会が多いということです。大学院生にとって、プロの研究者を身近に感じることができ、丁寧に指導してもらえるというのは、とても価値のある経験です。そんな奈良女子大学大学院のアドバンテージをぜひ有効活用してほしいと思います。

―― 修了生の進路について教えてください。

やはり企業の研究職に就きたいという希望で大学院に進学する方が多いのですが、「研究できる管理栄養士」を目指すという方や、教職の専修免許を取得するために大学院に来る方もいます。ですので、修了生の進路は、企業や行政、医療、教職など多岐にわたります。(味の素、ニッスイ、武田薬品、中外製薬、パナソニック、ダイキン工業、厚生労働省(食品衛生監視員)、地方自治体、大学病院、栄養教諭、家庭科教諭など)

―― 最後に、食物栄養学専攻を目指す学生に向けてメッセージをお願いします。

大学における学びというのは、本来、研究と密接に結びついているべきものだと私は考えています。学部3回生までは講義中心に勉強していると思いますが、できれば学部3回生以下の皆さんも、研究室に出入りし、研究とはどんな活動なのか、早い段階で知ってもらいたいと思います。4回生になって、卒業研究の1年間、研究室を中心とした生活を体験することになりますが、きっと1年間では物足りないと思うはずです。そう思ったならぜひ大学院へ進み、大学らしい学びをもっと深めてください。世の中には未解決の問題が溢れています。まずは身近な未解決問題を見つけてみましょう。若い方たちにはそんな身近な不思議にどんどんチャレンジしてもらいたいと期待します。研究は必ずしも大きな大学でしかできないことではありません。私たちは小さい大学なりに大きな問題に果敢に挑む勇気もあるし、相当の努力も重ねています。そこに一緒に加わってもらえたらなと思います。100年後、1000年後の私たちの食生活を見据えた栄養学・食品学を、ぜひ一緒に作っていきしょう。