「生物のかたちができるしくみが知りたい」。それが私の根っこにある関心です。現在は主に大脳を対象に、脳のかたちが形成されるメカニズムの解明に挑んでいます。

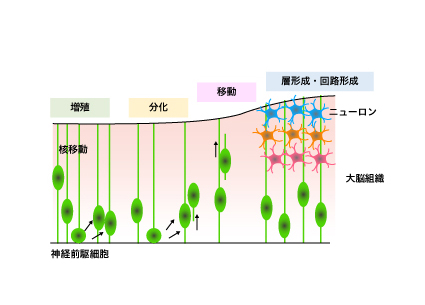

脳というと神経細胞(ニューロン)を思い浮かべる方は多いと思います。その神経細胞をつくる元となるのが、「神経前駆細胞」です。未分化な状態の神経前駆細胞は、増殖してその数を増やし、やがて分化した細胞である神経細胞を生み出します。誕生した神経細胞は脳の表面側へ移動し、層構造を形成し、神経回路ができることで機能的な脳がかたちづくられます。こうした脳発生のプロセスがどのように制御されているのかを明らかにするのが私の目標です。

脳発生のプロセスのなかで、私が注目しているのは増殖・分化を担う神経前駆細胞です。この神経前駆細胞において重要なのが「核移動」。神経前駆細胞は細長い突起を脳の表面側と内側に伸ばしたかたちをしていて、この突起に沿って核が移動しながら分裂することで細胞の数を増やし、分化する細胞を生み出し、やがて神経細胞の層を形成します。

脳発生のプロセス

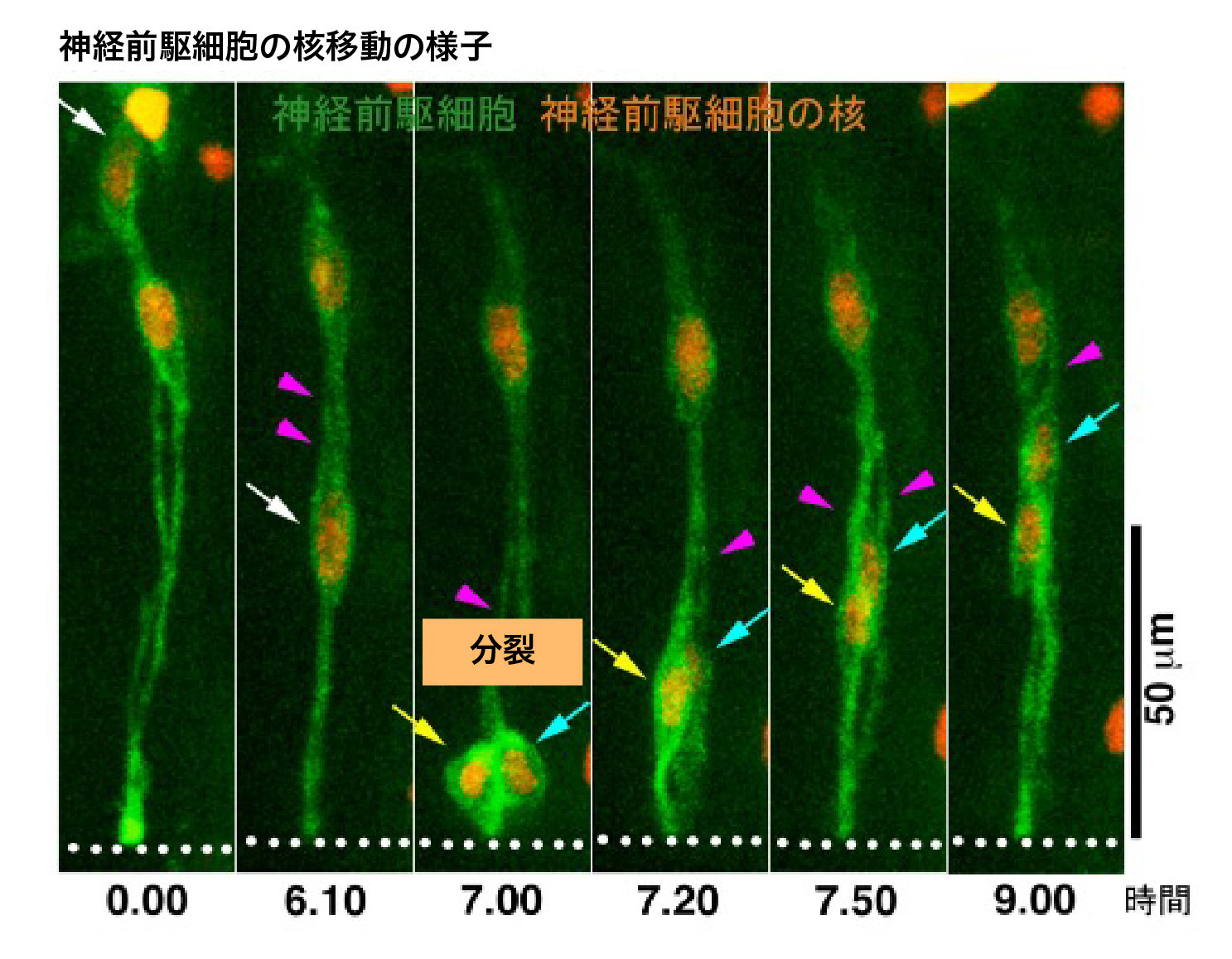

細胞の観察には、一定間隔で撮影した画像を連続させて動画にすることで時間的な変化を観察できる「タイムラプスイメージング」という技術を使用します。すると、発生過程の大脳組織の神経前駆細胞の核はまるで満員電車のように細胞が密集したなかを動いているのがわかります。このような混み合った環境でどのようにしてそれぞれの細胞の核が規則正しく動けるのか。そもそも、核はなぜ動く必要があるのか。そこには核移動の秩序を保つなんらかのメカニズムがあるはずだと考え、実験を重ねました。

核移動を行いながら、神経前駆細胞は二つの娘細胞を生み出します。この娘細胞の核の動きを詳しく観てみると、移動する速さが違うことを見つけました。誕生した娘細胞のうち、片方だけが親細胞から突起を相続するのですが、突起を相続した娘細胞のほうが移動速度が速いのです。

神経前駆細胞の核移動の様子

なぜこんなことが起こるのか。誕生した娘細胞の核が、おなじ速度で動き出してしまうと、娘細胞の核同士がぶつかってうまく動けなくなるのではないか。あえて速度に差をつけることで、スムーズに核移動ができるよう工夫にしているのではないかと考えました。

そこで突起が核移動に何らかの役割を担っていると目をつけ、神経前駆細胞の突起を無くした状態の大脳組織を観察し続けました。すると、神経前駆細胞の核移動が障害され、神経前駆細胞が本来留まるはずの場所にいられなくなり、最終的な大脳の層構造も乱れてしまいました。[▶︎関連論文]この理由として、突起を失い神経前駆細胞の核移動が行えなくなったことで、核が過剰に密集してしまい、その過密状態に耐えられなくなった神経前駆細胞が本来存在すべき場所から離脱してしまったことが考えられます。つまり、脳の組織を形成するうえで、核移動がスムーズに行えるよう制御することが重要なのです。

脳発生のプロセスを解明するために、組織レベルで細胞のふるまいを観察することを重視しています[▶︎関連論文]。細胞をとりだして単独で観察することもできますが、それだと周囲に多様でダイナミックな細胞が存在する組織という環境を失ってしまう。さきほどの過密状態のように、細胞のふるまいは組織内の環境に影響を受けます。できるだけ本来の状態を保って観察することが重要なのです。

さきほどの実験では、神経前駆細胞の核密度が過剰になることで発生過程に乱れが生じていました。現在はそこから発想を膨らませ、「神経前駆細胞には過密状態という力学的な負荷を感知する能力があるのではないか?」と組織に存在する物理的な「力」に着目した研究を進めています。

生体機能を制御するうえで物理的な「力」は重要な要素の一つです。このメカニズムを研究する分野は「メカノバイオロジー」と呼ばれ、現在さかんに研究が進められています。

「力」が特に注目されるようになったのは、2006年に報告された発見がきっかけでした。骨や筋肉、神経に分化する能力をもつ間葉系幹細胞を硬さの違う基質のうえで培養した結果、なんと柔らかい基質だと神経細胞に分化し、硬い基質だと骨に分化することがわかったのです。つまり、硬さという力学特性は、どんな細胞に分化するのかという細胞の運命を制御しているのです。とても衝撃的な発見でした。

この研究の知見をふまえて、発生過程の大脳組織にはどのような力がはたらいていて、発生過程においてどのような役割を担うのかを明らかにするのが現在の目標です。力が制御する脳の発生過程を理解することができれば、ゆくゆくはこれまでわからなかった脳の病因の解明や再生医療の発展にも貢献できるのではないかと考えています。

この研究の醍醐味は自分の眼で細胞の動きを観察しながら新たな発見ができること。タイムラプスイメージングでは秒・分・時間単位での細胞の動きを追うことができます。「あれ、この動きは不思議だな?」と特徴を見つけたときはとてもわくわくしますね。

タイムラプスイメージング用の共焦点レーザー顕微鏡

「論文を読みたいが購読料がかかる」という学生の声をよく聞きます。せっかくやる気があって論文を読もうとしているのに、資金面が障壁になってしまうのはもったいない。これからの学術研究を担う学生にとっても、フラストレーションのない仕組みになればと期待しています。

博士(工学)。徳島大学大学院先端技術科学教育部 博士後期課程修了。

名古屋大学大学院医学系研究科研究員、同特任助教、ボストン小児病病院ポスドク、日本学術振興会海外特別研究員、ボストン大学医学部ポスドク、名古屋大学大学院医学系研究科特任助教、日本学術振興会特別研究員RPD、名古屋大学大学院医学系研究科助教を経て、2023年から現職。