物理学者であり、夏目漱石の弟子でもあった寺田寅彦に「茶わんの湯」という随筆があります。そのなかで寅彦は、熱いお湯がたくさん入ったなんでもない茶碗にも、自然科学が詰まっているんだと書いています。茶碗から立ち上る白い湯気は雲や霧だし、湯気を日光にすかすと虹も見える。渦を巻くさまは、雷雨のときの空のようです。地球上の自然現象と茶碗の湯気はまったく関係ないようでいて、原理上は似た現象がたくさんある。よく観察してみるととても興味深いのだというのです。

小さなお茶碗に大きな地球を科学するタネがあるなんておもしろいですよね。現代でも身近にある材料でできる「キッチン地球科学」の研究が多くの学術分野で取り組まれていて、学会での学術的な発表もなされています。私もその発想に感化され、スーパーで買えるような身近な材料を使った実験にも取り組んでいます。

パターン形成の非平衡物理学が専門です。自然界には規則的なパターンがたくさんあります。たとえば雪の結晶やクモの巣、リアス式海岸や亀裂の入り方など、どれも不思議なものばかりです。私はこうしたパターンに魅力を感じ、その物理学的なメカニズムの解明に挑んでいます。

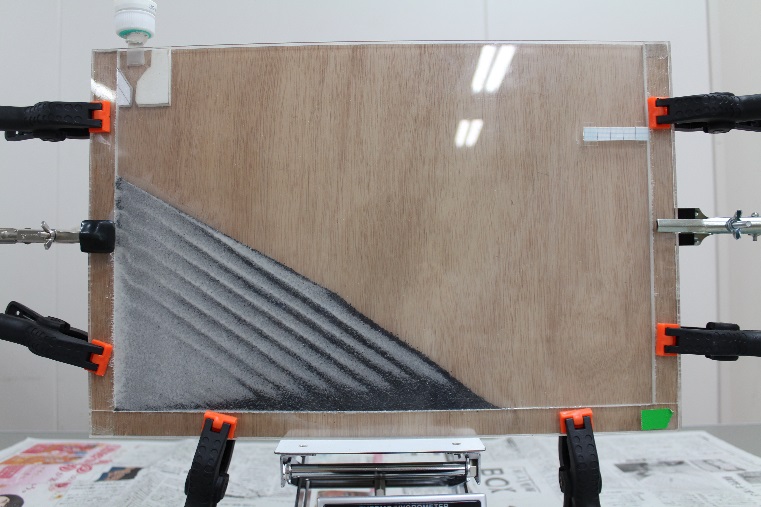

たとえば、砂糖とガラスビーズを混ぜたものを用意し、容器の片側から流し入れて横から見ると、直角三角形のかたちに砂山ができます。このとき不思議なことに、混ざっていたはずなのに縞模様の層ができるのです(図1)。地学の専門家に見せると驚いていました。通常、地層は古いものほど下のほうに堆積しますよね。でも、この実験では流し込む過程で、自然に層が形成されます。とすると、地層だって同時に形成されたものがあるかもしれません。砂糖とビーズから地球科学にまでひろがる、これがキッチン地球科学の魅力です。[▶︎関連論文[1]][▶︎関連論文[2]][▶︎関連論文[3]]

図1

ささきほどの実験でガラスビーズのサイズを大きくすると、縞模様はできません。安息角は同じ値をとるのですが、粒の大きさが違うからです。安息角とは砂山で雪崩が起こる直前の角度(山になったときに崩れない角度)のことで、粒がゴツゴツしているほど山の傾斜は急になります。縞模様の形成の鍵を握っていたのは、二種類の粉体の安息角と粒径の大小関係だったのです。

パターン形成の鍵を握る物理量を探しあてるのが何よりの難題。たとえばさきほどの実験で、ガラスビーズではなく密度の高い鉄の玉を使うと、「密度」という物理量を一つ増やしてしまうことになり、本来のパターン形成の原因がわかりづらくなるのです。本質的な要因に迫るには、素材の物理的な特徴を慎重に選んで実験することが必要です。

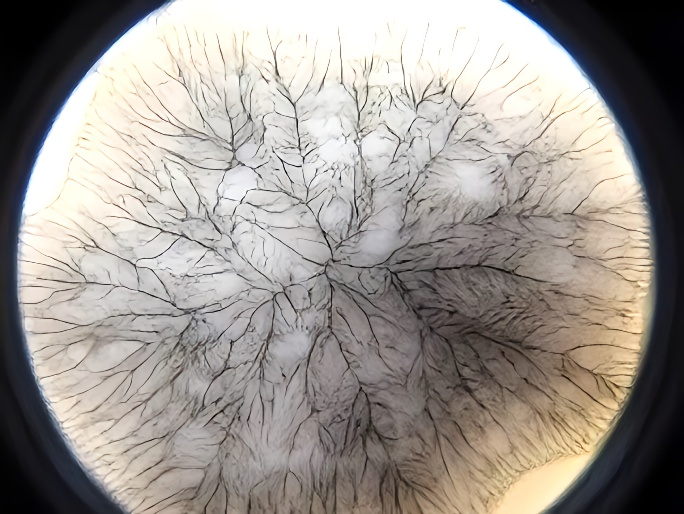

いちばん驚いたのはコーヒーと牛乳を使った実験でした。牛乳にコーヒーを垂らして上から見ると、コーヒーが沈む過程で網膜のような模様が観察されます(図2)。全体と部分が自己相似形であるいわゆるフラクタル模様です。コーヒーは牛乳より密度が高いので沈むのですが、そのときに水面にはこんな模様ができるのです。不思議ですよね。

図2

その要因を調べるために、牛乳とコーヒーの粘性や密度の差などを変えて試したのですが、模様は思うように変化しませんでした。いろいろと手を尽くした結果、最終的に容器のサイズを変えることでうまくいきました。容器の水平面と垂直面の比率こそ、フラクタル模様が形成されるための鍵だったのです。博士号を取得したばかりで成果を求められていた時期だったので、毎日コーヒーを片手に頭を悩ませたのを覚えています。[▶︎関連論文[1]][▶︎関連論文[2]]

身近に観察できる現象を扱うので、目で見てその変化を確認しながら実験できるのがこの研究の魅力です。でもノイズとなるような特徴も多いのが難点です。パターン形成を左右する物理量を見抜くには、ひたすらトライアンドエラーしかありません。たいへんですが、同時に楽しい時間です。

原動力は小学生のころから変わっていなくて、「不思議だな」という好奇心です。「統一的な理論を構築したい」という大きな夢を掲げてきたわけではなくて、いたるところにある不思議な現象を調べつづけていまに至ります。

多様な現象から普遍的な法則を見つけるのが物理学的な精神だととらえています。世の中に無数にあるパターンを、一つの視点からうまく表現できるといいなと考えています。とはいえ、まずは目の前の具体的なパターンの謎に一つひとつ取り組みたい。解き明かしたい自然界の不思議がまだまだたくさん待っています。

無生物だけでなく、イワシなどの生物の群れのパターンにも興味があります。群れの動きそのものは生物の行動で、一見すると物理学とは関係ないように思えるかもしれません。でも、私にとってはあくまでもかたちとして現れるパターンという「物」。共同研究者と協力して、群れのサイズや流体中を移動する速度などに着目し、実験と数理モデルの融合を通して生物の集団運動の物理的な理解を目指しています。

オープンアクセス化するにも費用がかかるのが現状です。その課題はクリアする必要がありますが、やはりオープンにして自分の研究が普及できるのは望ましいことです。

オープンアクセスで読める論文: