私がめざしているのは「よりよい社会と生活を構築するための経済学」です。主に産業やイノベーションに関する実証分析および理論構築と、東南アジアの国々を対象とする応用的な政策研究を軸に、幅広いテーマに取り組んでいます。

私のキャリアは経済産業省からスタートしました。大学で経済学を学び、修士課程まで進学した後に、大学で勉強したことを活かしながら、現実改革と社会を豊かにするという手応えを求めて、経産省の扉を叩きました。

それから2023年に本学に着任するまでの約20年間、政府内や国際機関において、経済、通商、資源エネルギーに関わる政策立案などに取り組んできました。

こうした実務経験をとおして強く実感したのが、研究によるエビデンスにもとづく政策の必要性です。

いまでこそ、「証拠に基づく政策立案(Evidence-Based Policy Making:EBPM)」の考え方が浸透していますが、私が社会人になった2000年代当初には、エビデンスに基づいて政策を企画するという発想はそれほど強くありませんでした。声の大きい利害関係者の意見によって政策が決まることもあり、政策決定プロセスには当時から強い問題意識を感じていました。

私としては、有効な政策とはどういうものなのかを学問的により突き詰めたいと思いました。さらに経済学を深く学ぼうと、入省8年めにイギリスのエセックス大学に人事院長期在外派遣研究員として留学し、競争とイノベーションに関する研究で経済学博士号を取得しました。いまもこの姿勢は変わらず、学問的な分析にもとづいた知見を提案できるよう日々研鑽を重ねています。

ジャカルタのASEAN事務局

エセックス大学での同級生との勉学風景

社会を豊かにするうえで重要なのが、イノベーションです。

イノベーションは個々の企業が自由に競争するなかで生まれますが、競争のモチベーションを高めるには、知的財産権による技術の保護など企業にとってのインセンティブが必要です。そこで、特許権を含むどのような制度がイノベーションを生むうえでよい影響を与えるのかなどを分析しています。[▶︎関連論文]また、大学の研究・教育活動とイノベーションとの関係の理論モデル化と実証分析にも取り組んでいます。[▶︎関連論文]

近年、ヨーロッパを中心に流行しているのが、「新しい資本主義」のありかたに着目する「ミッションエコノミー」の議論です。

例えば、アメリカ航空宇宙局(NASA)によるアポロ計画は、月への有人宇宙飛行を実現しただけでなく、GPSやコンピュータによる軌道計算・制御技術など、付随して多くのイノベーションを生んだとされています。

しかし、宇宙計画のような大規模プロジェクトの費用は民間企業ではとうてい賄えません。社会を豊かにするイノベーションを生むには、政府もそのリスクを負う必要があるかもしれません。そうした視点から、公共性のある使命のもとに、多様な企業や市民をも巻き込んだ新たな経済のあり方が議論されています。こうした世界的な潮流をふまえながら、経済を活性化するよりよい政策や制度のありかたも検討しています。

研究したいアイデアはまだまだたくさんあって、のこりの職業人生で意義のある仕事がどれだけできるだろうかとよく考えます。最先端の分析手法を開発するという点ではそれひと筋に研究してきた先輩方には及びませんが、長年役所勤めをしていたからこそ、「これとこれを結びつければ論文が書けるのではないか」とアイデアを生み出す工夫を日々おこなっています。

最近は学生の関心に刺激されて、芸術・文化領域の経済学的な分析にも挑んでいます。舞台芸術や音楽など身近な興味を題材にしたい学生は多く、例えばある学生はアニメや漫画を原作とする2.5次元舞台を取り上げ、過去の公演記録をデータ化してチケット価格を実証的に分析しました。奈良女子大学の学生はとても勉強熱心なので、本格的な経済学のアプローチに挑戦してもらいながら、私もいっしょに勉強しているところです。

いまでも論文を執筆するたびに、「ここはわからなかった」、「この点は不充分だった」と課題を感じることばかりです。でも、そもそも経済的な課題は一本の論文で容易に解決できるようなものではありません。地道に研究を積み重ね、すこしずつでも生活を豊かにする一助になれればと思います。

日本と東南アジアは経済的にも関係が深く、サプライチェーンや労働力をはじめ、互いの経済や産業も密接につながっています。

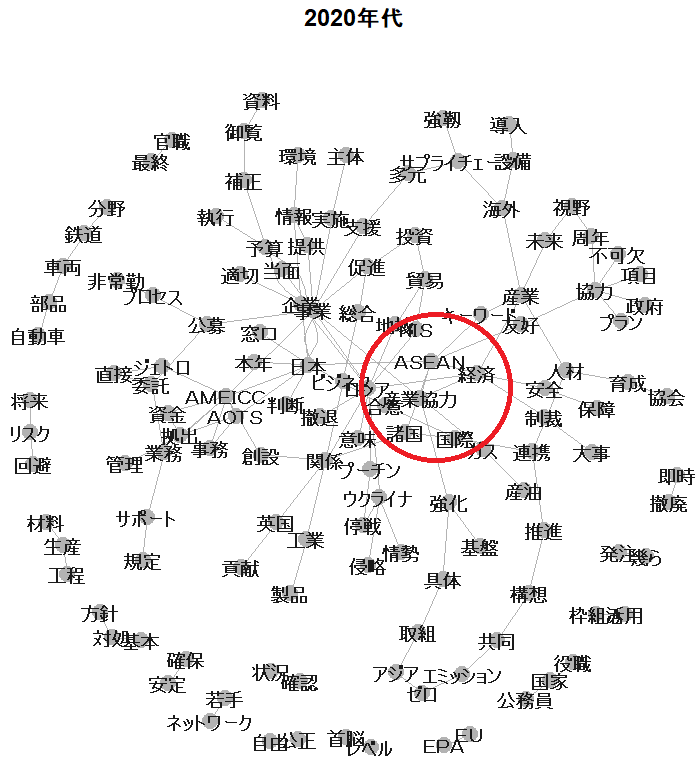

両者の経済的な結びつきをみるために、企業のデータを分析するほか、政治学や情報科学の知見を参照した学際的な手法も採用しています。例えば、戦後の日本の国会会議録をテキストアナリティクスの手法で分析することで、日本の国際産業政策の重点が東南アジアへと変遷してきたことを明らかにしました。[▶︎関連論文]

国会会議録テキストの共起ネットワーク

私は書籍や論文の大半を英語で執筆しています。これらを世界中の人に読んでもらうのが使命だと考え、一部はディスカッションペーパーとして公開しています。詳しくは個人WEBサイトをみてください。ほかの研究者のアイデアにつなげてもらえると嬉しいですね。