研究キーワードは「雰囲気」。生まれ育った韓国には兵役制度があり、兵役後も年に数回、訓練で軍服を着る機会があります。スーツを着ているふだんは、紳士的な印象のある人であっても、軍服を着るとふるまいが変わるのが不思議だったのです。

人間の行動や心理状態は、周囲の環境、つまり「雰囲気」にかなり影響されるのではないか。そこから転じて、インテリアなどで空間の雰囲気をつくれば、その場にいる人たちの心理や行動を誘導できるのではないか。そうして、とくに人間の無意識に大きな影響を与える視覚と聴覚への刺激、「光」と「音」を軸に据えて空間の研究をはじめました。

ターニングポイントは、大学院生のころに参加した、駅の照明環境の調査です。東京駅をはじめ、東京都の30の駅で、約3,000人にアンケートをとる大規模な調査でした。駅の照明はJIS(日本産業規格)に沿って照度が規定されています。しかし、利用者は実際、どう感じているのでしょうか。

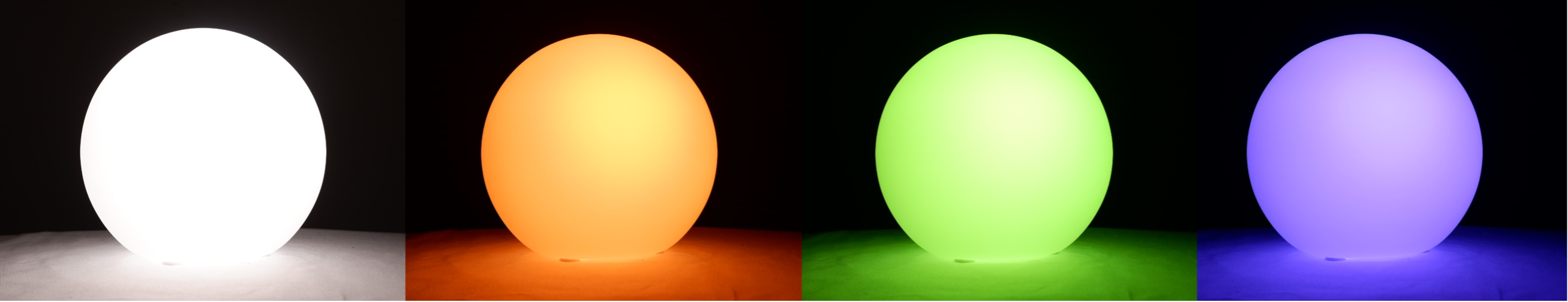

結果が示したのは、物理的な明るさと、人間の感じる明るさはかならずしも一致しないということ。規格を満たしているにもかかわらず明るく感じない場所や、逆に満たしていないのにそれほど暗いと感じない場所もありました。たんに光量だけでなく、照らされる壁の面積や反射率、照明の色彩も影響するようです。適切な照度を評価するときに、人間の感覚は無視できないと示せた大きな経験でした。[▶︎関連論文[1]][▶︎関連論文[2]]

かつて、住宅はくつろぎ、リラックスする「安静」の場所でした。いっぽう、オフィス空間や教室は「覚醒」の場。しかし、コロナ禍以降、リモートワークやオンライン講義の普及で、住宅でも覚醒の状態に切り替える必要が生まれました。オフィス空間においても、変わらず覚醒は必要ですが、アイデアの創出やモチベーションの維持にはリラックスできる環境が必要だと言われています。人間の生理学的な側面をふまえた環境づくりへの注目度は、ますます増しています。

こうした考え方は、現代人を悩ます睡眠障害の改善にも役だちます。人間の眠気は、メラトニンが分泌されることで引き起こされます。メラトニンの分泌は概日リズム(サーカディアンリズム)によって調整され、一般的には、夜(通常20~22時頃)から分泌が活性化します。しかし、ブルーライト成分を多く含む光(LEDや白色蛍光灯など)を夜間に浴びると、視交叉上核が松果体にメラトニン分泌の抑制を指示し、メラトニンの分泌が減ることが知られています。これが不眠の一因となるのです。

欧米に比べてアジアの居室が明るい理由の一つは、文化的な背景や生活習慣によるものです。たとえば、日中韓の東アジア圏では自然光を好む傾向があり、日本では和紙をとおして差し込む太陽光と近い明度の照明が好まれるという研究結果もあります。さらには、アジア人と欧米人の虹彩の色が異なり、必要とする明るさが違うという説もあります。建築学だけでなく、生理学や比較文化学などの視点をもつことも重要です。

睡眠障害と照明との関係は広く知られていて、照明の明るさや色味を考慮した住宅も増えています。しかし、同じ時間であっても、世代や季節が違えば必要な照度は変わりますし、人にはそれぞれの生活スタイルがあります。実験をとおして、多様な人たちのデータを集めて、より正確な環境と人間の感覚との関係を積み上げたいです。

音声で呼びかけると電源をオン・オフできる、スマート照明やスマートスピーカー。いつか、呼びかけた時間や生活リズム、健康状態に合わせて、適切な照明・音を提供することができれば。そんな夢を描いています。

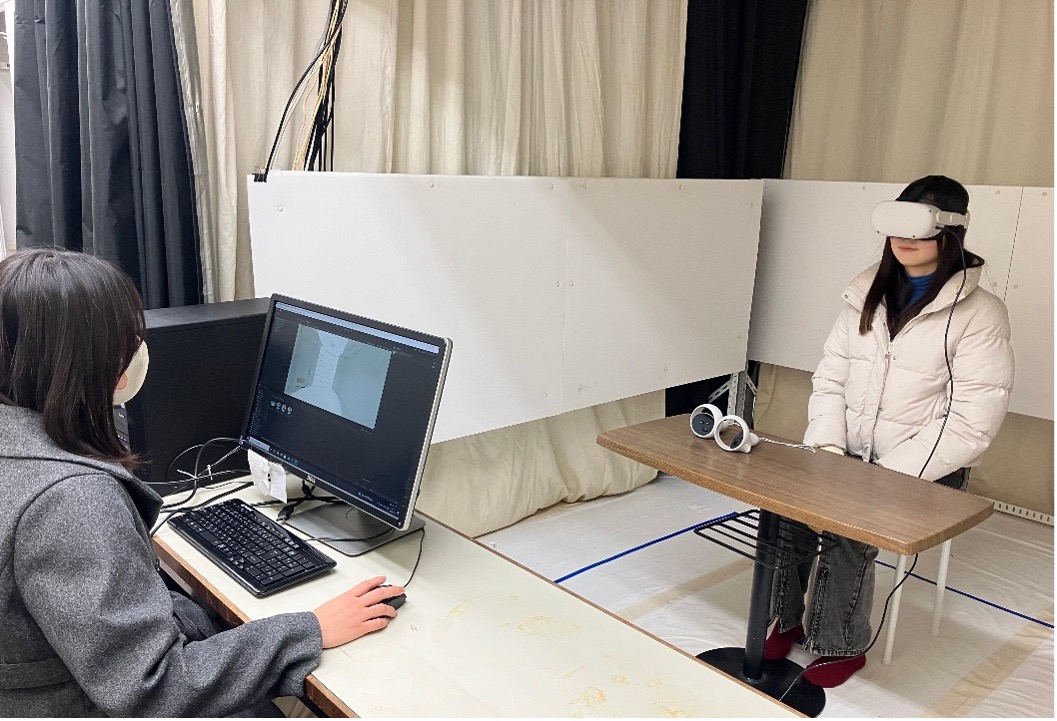

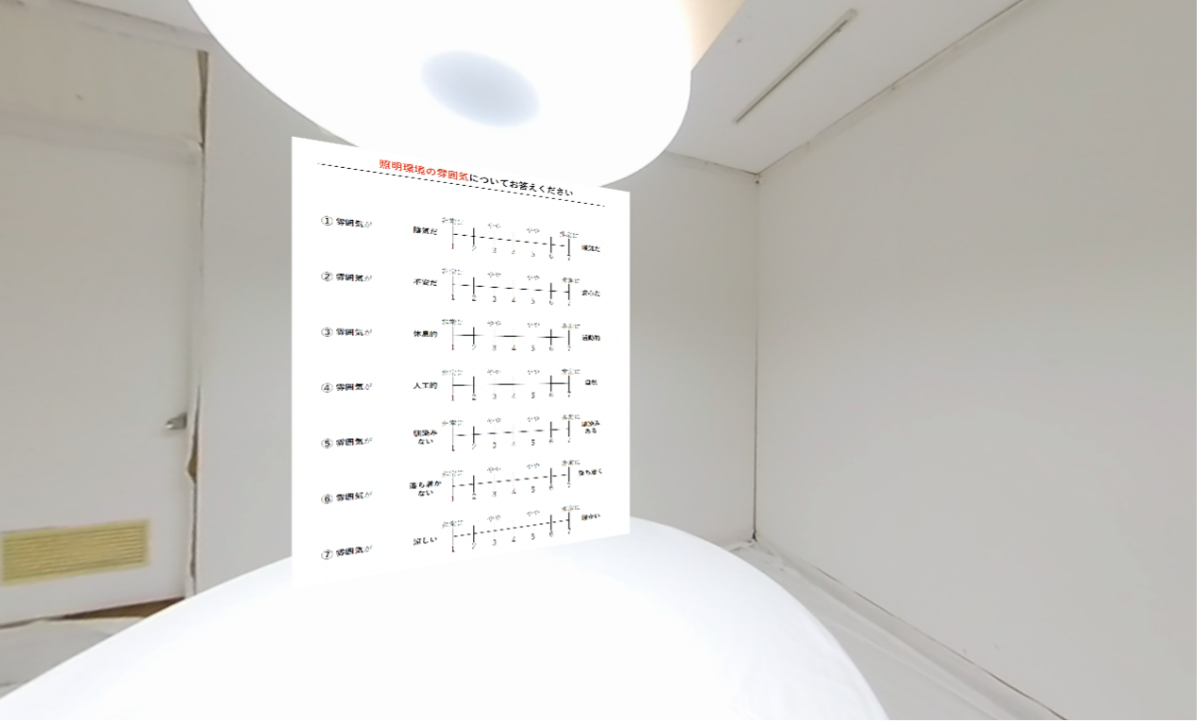

近年、VRゴーグルなど、仮想現実を取り入れた実験に力を入れています。VRをつかえば、被験者が現場に足を運ぶ時間や、実験空間を建築内に構築する手間が減り、もっと多くの人が実験できるのです。ただし、現実環境と完全に同じ効果が得られるわけではないため、適切な活用方法を模索しています。[▶︎関連論文]

いちばんのメリットは、世界中のどこからでも閲覧できること。オープンアクセスをきっかけに、世界各地の人たちとの交流が生まれることを期待しています。