健康的な食生活を心掛けるうえで、気になるのが脂質。脂肪の質を表す「飽和脂肪酸」、「不飽和脂肪酸」という言葉を耳にしたことがある方も多いと思います。脂質は重要なエネルギー源ですが、摂りすぎには注意が必要です。とくに飽和脂肪酸は摂取しすぎると心血管疾患や肥満などの健康リスクを上昇させます。私は腸内環境に着目し、脂肪酸が健康に与える影響を調べています。

近年、脳と腸の影響関係や腸内細菌など、健康を維持するうえで腸の役割が注目されています。とくに重要なのが「腸管バリア」。腸管粘膜を覆う腸管上皮細胞が主となり、異物やウイルスが体内に侵入しないよう守る重要な機能です。バリア機能が低下すると、炎症性腸疾患を引き起こすだけでなく、糖尿病や肝臓疾患など、全身にわたってさまざまな悪影響を及ぼすと考えられています。

先行研究では、飽和脂肪酸の過剰摂取により大腸炎の増悪因子となる可能性が示されています。私はこれまでに、大腸炎が生じる際に生成される酸化物の量を測定したり、大腸炎を抑制する食品成分を探索したりしながら、腸内環境に着目した研究を行ってきました。そして、本学に着任後は、腸管上皮細胞に与える食品の影響に着目していこうと考え、脂肪酸の種類の違いが健康に与える影響の解明に挑んでいます。[▶︎関連論文[1]]、[▶︎関連論文[2]]

私が注目したのは、腸管バリア機能を維持するうえで必須の役割を担う「オートファジー」です。細胞内で不要になった小器官や成分を分解・除去する機能です。オートファジーを適度に活性化することで腸管バリア機能の維持・改善が期待されています。

脂肪酸はこのオートファジーの活性を左右する可能性のある物質です。オートファジーと脂肪酸の関係についてはいくつかの先行研究があるのですが、腸管上皮細胞におけるオートファジーへの影響は検討されていませんでした。大腸炎の患者やモデルマウスでオートファジーの活性が低下するという報告はいくつかあったので、腸管上皮細胞のオートファジーと脂肪酸の関係を調べることで、腸管バリア機能に新たな光があてられるかもしれないと考えたのです。

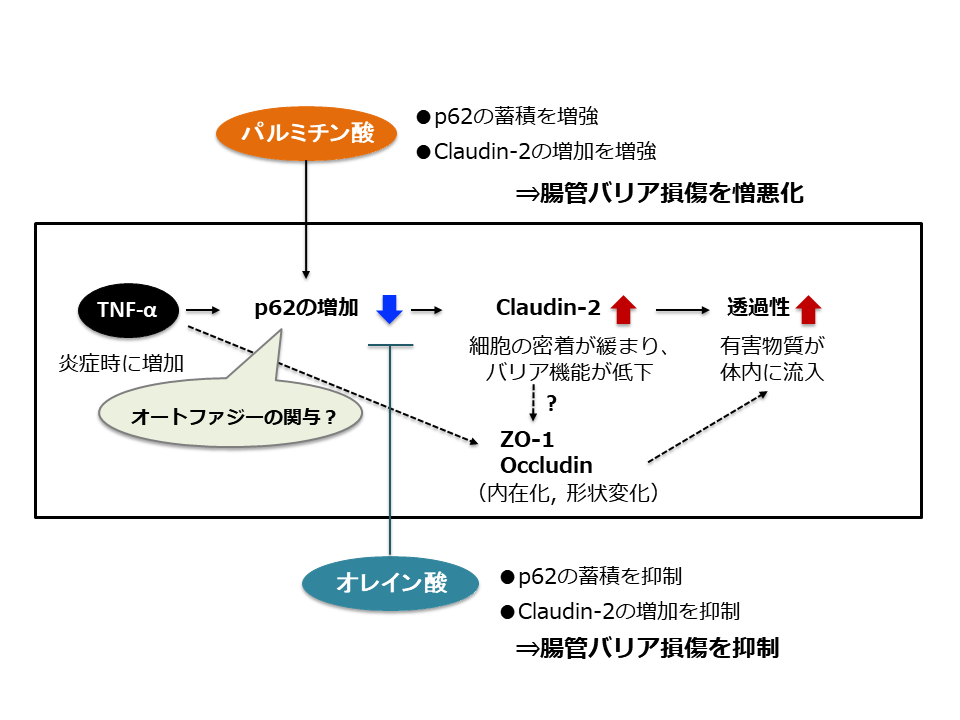

そこで、炎症時の腸管上皮細胞のモデルを用いて、脂肪酸がどのような影響を与えるのかを調べました。植物油や動物油に多く含まれる脂肪酸のうち、パルミチン酸(飽和脂肪酸)、オレイン酸(不飽和脂肪酸)を選び、細胞モデルに添加。すると、パルミチン酸は炎症による腸管バリア機能の低下を強める一方、オレイン酸は腸管バリア機能の低下を抑制すること、また、オートファジー活性を調整する可能性が示されました。

でも、この実験でわかったのは、あくまでも限定的な条件に設定した細胞モデルでの結果。普段の食事で摂取する脂肪酸が腸管バリアにどう影響するのかはまだわからないことだらけです。現在の脂肪酸の摂取基準は、主に心血管疾患の発症リスクを想定したもの。腸管バリアへの影響を科学的に解明できれば、さらに幅広い疾患のリスクを視野に入れた摂取基準の提案につながる可能性もあります。健康に資する知見を生み出すべく、実験を重ねる日々です。

食品や栄養素は私たちにとって身近な題材でみなさんの関心も高いのですが、基礎研究の成果はすぐには人の役には立ちません。実験の成果を社会に発信する際には慎重さも必要で、「不飽和脂肪酸はよい脂質」、「飽和脂肪酸は悪い脂質」と極端に理解されないよう気を配ります。「いまわかっているのはこれだけ」と明確に伝えることを心掛けています。

また、応用までの道のりは遠くても、研究成果を社会に還元する道筋はつねに意識しています。食物栄養学科には、食事設計のための調理学や、地域の食生活を支援する公衆栄養学を専門とする教員もいます。他分野と協力しあいながら、調理方法や食事での組みあわせなど、実践的な場面を見据え、社会に還元できるような研究にも取り組みたいと考えています。

腸管バリアの実験と並行して、食品加工と腸内環境との関係を調べる実験にも取り組んでいます。例えば、食物繊維を多く含む玄米は腸内細菌の餌になることで腸内環境の改善に役立ちます。そこで、玄米をどのように調理・加工すれば、腸内細菌がより増えるのかを調べています。腸内環境の健康を維持するには発酵食品も重要。奈良の伝統発酵食も研究してみたい食品の一つです。

本学科の卒業生には、管理栄養士の資格を活かして医療や教育の現場、食品や健康に関わる企業で活躍している人が多くいます。私たちは科学的な根拠を基に、新たな知見を見出せるような管理栄養士の育成を目標に掲げています。本学科で学んだ学生たちが活躍して、食品・栄養分野のリーダーとなってくれると嬉しいです。

いろいろな文献を調べたいときには、オープンアクセスで読めるようになっていると便利ですね。論文を発表する立場としては、すぐに読んで引用してもらいたい。その点でも期待しています。

オープンアクセスで読める論文: