|

「祭礼見地奈良」では、奈良女子大学文学部の武藤康弘先生に、奈良に伝わる特徴ある祭礼行事の話を伺った。

他の地域と比べて、奈良のお祭りというのは、男性が女装をするお祭り、そして子どもが暴れるお祭りが多数存在する。先生の撮影した動画を見ながらインタビューを行った。 |

|

|

■仮装して踊り狂う中世の奈良の人々

ちょっと普通じゃない格好をするのは仮装といって、女装というのは仮装の一つで、お祭の演出の一つなんですよ、で結構古い時代からあるんですね。

奈良だと古い記録が残っていて、春日大社の記録でも出てくるんですよ、異類異形(いるいいぎょう)って書いてあるんですよ。

奈良では盆踊りって結構盛んでね、町の人がみんな踊りまくってくるんですよ、ずっと道を行列しながら踊りながらね。高畑町の不空院ってとこがあるんですけど、新薬師寺の近くで、頭塔の下の道を盆踊りをしながらずーっと坂を下っていく、それが

「異類異形の類」って室町時代の真ん中くらいのときの記事に書いてあるんだよね。だから相当へんてこな格好してるんですよ。いろんな被り物したりね。それで、踊りながらくるのがすごく邪魔だ

と。あまりにも騒ぎまくるんで、そのお盆のときだけは踊り堂を建てて、そこで踊るようにさせたっていう記事が残ってるんだ。

現在のバサラ祭りのように、ちょっとかわった格好をしてお祭をするというのは奈良には昔からあったことがわかるんだよね。 |

「景気づけに一発」といってほら貝をふく先生。 |

|

ものだらけの先生の部屋。収集癖があるらしい。 |

■女装と農耕儀礼

そんなのから派生したのが、異性装と呼ばれるものでね、奈良のお祭りには男性が女性の格好するっていうのは良くあるんですよ。

十津川村の盆踊りなんかでも、女装した女の人が必ず出てきますわ。伝統的に男の人が化けて出るんだよね。みんながきれいな格好をしているときに、野良仕事の格好して着ちゃったり、そうかと思うと振袖着てきちゃったりして目をうたがったりね(笑)

そういう風に、お祭を盛り上げるための女装ってのもあるんですけどね、農作業に関わるお祭の中には、わざわざ女装するってやつもあるんですよね。

お米を作るっていうのは、もともと雄しべと雌しべがくっつくっていうのがあるからね、男性が女性の格好をわざわざするっていうのは、おそらくそれを象徴するような意味があると思う。 |

|

|

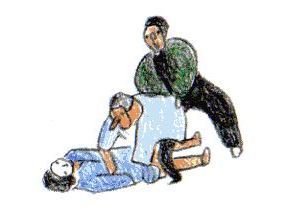

■川西町 六県神社「子出来オンダ祭」

今奈良にあるお祭でも、男性が田植えのまねごとをする早乙女役(田植えをする女の意味)をやっているお祭は多くてね、御田植祭っていうんです、大体2月から春先くらいにやるんですけど。昔は近畿地方の米どころだったからね。

お祭の集団は男性だけで構成されているからね、その中で女性の演目ってあるんですよ。一つは田植えをする女の人の『早乙女』、もうひとつは『イキ』っていう田んぼにお弁当を運ぶ役。

お田植え祭の有名なものに、川西町の六県神社の子出来おんだ祭っていうお祭があります。そこでは、 だんなさんが一生懸命働いている田んぼにお弁当を持っていく

「おなり」が、なぜが妊婦なんですよ。上にお米の入った桶を持って、白い衣装着て、それで途中でなぜか子どもを生んじゃうんだよね(笑)。

《動画レポート》

白い衣装をきて、おなかに太鼓をいれた男性がうつむき加減に座り、もう一人の男性(夫役、神主さん)と対峙、台詞を女性らしくお上品に読み上げる。

夫:「東田は」

妻:「三バイと二杯と又五杯」

と日常の会話を交わす二人。

夫:「箸は」

妻」:「箸筒に」

夫:「茶碗は」

妻:「茶碗かごの中に」

お弁当が気になる様子の夫。

と、いきなり、妊婦が「キリキリお腹が痛くなりました」「うーうー」と陣痛を訴え始めます。

そして、腹に入っていた太鼓を放り出し、神主がその太鼓を拾って「ボンボン(男の子)出来た出来た」といって太鼓を叩きます。 |

頭の上には米が入った桶。

頭の上には米が入った桶。

おなかに太鼓が入っている。男性。うつむき加減に座る。

もう一人の男性(夫役、神主さん)と対峙、

もう一人の男性(夫役、神主さん)と対峙、

台詞を女性らしくお上品に読み上げる。 |

|

早乙女の格好をした男の人

早乙女の格好をした男の人

高下駄履き、傘を閉じたり開いたりする。

|

■宇陀市 野依白山神社 「おんだ祭」

あと面白いのが、5月にやる野依白山神社のおんだ祭。やはりおなりっていうおばあさんがみんなにお弁当をもっていくんですよ。結構な年齢のおじさん達が早乙女役で赤い帯しめて3人のグループで出てくるんですよ。白山の舞いっていうのでくるくる回るんですよ。

《動画レポート》

早乙女の格好をした3人組の男性、踊る。

「傘を閉じたり開いたりして、高下駄履いたりして、わけわかんないでしょ?」と先生。

3人の踊りはあまり合っていなくて、お世辞にもうまいとは言えない。

おなり、桶を頭に抱え、見物客にご飯をあげていく。ご飯をあげるときの掛け声はなぜか「わっ!」

六県(むつがた)神社では、毎年2月11日(もとは2月14日)午後7時から「子出来おんだ」祭りが行われる。五穀豊穣、子孫繁栄を願い演じられる演目は古い芸能の名残を残しており、その重要性から2006年に県指定文化財に指定された。 |

|

|

■桜井市 高田いのこ暴れ祭

子どもが暴れるお祭で一番すごいのは高田の「亥の子暴れまつり」だな。ミニチュアの農具を祭った祭礼が済んだあと、子どもが無茶苦茶にお膳を蹴り飛ばし、壊しまくるんだ。

《動画レポート》

「よーい始め!」を合図に無茶苦茶に壊しまくる少年たち。

先生曰く「カメラマンたち皆頭から味噌汁かぶちゃって大変」

子どもが暴れると豊作になるといわれている。その由来は色々説はあるが、暴風雨に耐えて稲が良く育つのを象徴しているのではないかと言われている。 |

「よーいはじめ」

「よーいはじめ」

→お膳と食器を無茶苦茶に壊しまくる少年たち。

ちなみにお膳には円錐型の赤飯を重ねた等がならぶ。

|

|

|

■十津川村 大踊り(風流(ふりゅう)盆踊り)

江戸時代のはじめ風流(ふりゅう)のすごくきれいな飾り付けをするお祭りが生きた化石となって奈良の山奥にあるんだよ。京都や大阪の上方で流行っていたものが奈良の十津川まで伝わってきてね、それがきれいに残っているんですよ。

一般的な盆踊りと違ってね、四角くなっているんですよ。で、塊になって動く(つまり皆正面を向いている)。

この人、全身に鈴をつけて変な格好をしているでしょ?これも仮装の一つ。他にも、あの人は女の人の格好しているでしょ、あれも仮装。 |

|

|

|

|

■飛鳥坐(にます)神社 お田植祭

《動画レポート》

2月の第一日曜日、能舞台にて現れるお多福、天狗、翁の仮面をつけた3人。結婚式をしたあと子作りを始めるお多福と天狗。観客から隠すように服を広げる翁。しかし翁、途中から二人の子作りを手伝い(?)はじめる。笑う観客。

その後、和紙を出して、お多福の股間を拭き始める天狗。「拭く(福)の神」とかけて、お守りにできるらしい。安産・子出来にご利益があるということだ。ばら撒かれる和紙に皆が群がる。

「これは少し卑猥だから授業では使えないんだよね、女子大だし」と先生。

公式HP http://manyoujyuku.hp.infoseek.co.jp/index.html |

|

|

|

|

昔の祭礼の様子を今に伝えている。その一つ一つの所作には何らかの意味があるはずなのであるが、その意味までは伝わらず形だけ残っている場合が多い。そのため、皆「そういうものなのだ」と受け入れる。たとえそれが女装をしたり、子どもが暴れたりといった非日常的なことであったとしても。ちなみに武藤先生は現在祭礼の画像をまとめたDVD本を作っているそうなので、気になる方は是非見てみては如何だろうか。

|