左: 東大寺の鐘 中:南円堂 右:猿沢池

平安時代以降、*東大寺・*興福寺・*元興寺など奈良の有力な寺院や神社の周辺には、「郷」と呼ばれる街が発達し、中世にはこれらの寺院の支配のもとで市が開かれ、手工業も発展しました。応仁の乱をきっかけに、京都から公家などの文化人が移住してきたことを背景に、奈良で古今伝授が行われ、新たな名産として奈良饅頭も生まれてきました。【奈良饅頭のページへ】

江戸時代になると、奈良は奈良晒(ならさらし)※をはじめ酒・墨・武具などの名産品が知られる産業都市となりました。しかし江戸中期以降にはこれらの産業は衰え、江戸時代の東大寺復興事業を画期に奈良は観光の町へとその姿を変えていきます。現在もこの地域は「奈良町」とよばれ、所々に古い街並みが残っています。

※奈良晒… 近世、奈良を中心につくられた麻織物。はじめは寺院の中でつくられ、武士や裕福な町人の礼服用・帷子(かたびら)の衣料として用いられました。

(元興寺周辺の様子)

(元興寺周辺の様子)

江戸時代の東大寺復興事業は、奈良町へさまざまな経済効果をもたらしました。

大仏修復・大仏殿再建工事の際には、必要な諸物資のうち、総費用の約2%に当たる約2,582両が奈良町で調達され、「大仏講」という組織※も作られました。

※大仏講 奈良の町中につくられた、大仏建立のための町人の活動拠点。講では大仏建立費用の調達の際に家ごとに鉢をまわし、米・銭を集めました。また、再建に必要な資材の調達も請け負いました。

当時の奈良町の人口は約3万人でしたが、工事期間中は大量の労働者が奈良に存在していました。

大仏修復工事:貞享3(1686)年〜元禄(1691)年→のべ98,038人

大仏仮小屋造営工事:元禄4(1691)年→のべ4,163人

大仏殿再建工事:元禄4(1691)年〜宝永6(1709)年→のべ465,600人

このように、復興事業中には毎年数千から数万人の人々が奈良に滞在し、これらの人々による奈良での消費活動が活性化したと考えられます。

大阪からの玄関口だった暗(くらがり)峠から奈良の間には、通常は70〜80丁の駕籠かき(駕籠を担ぐ人)がいましたが、大仏開眼供養の1ヶ月間は700丁に増加しました。大仏に参詣するため、多くの人が奈良を訪れたことがわかります。 これらの駕籠かきは人を乗せるだけでなく、今の「観光ガイド」のように、観光客向けに奈良の案内も行っていました。

○宿泊関連業の活性化大仏開眼供養の年、元禄5(1692)年3月27日の奈良町の宿泊状況をみると、旅籠(宿屋)数1,000軒に対して宿泊者数は49,054人と、膨大な宿泊者が奈良に滞在していました。この時は旅籠のような正規の宿泊業者だけでなく、一般の家が部屋を貸す「借家」という臨時の宿泊施設も存在しました。

○旅籠数と晒関連業者数の変化東向・餅飯殿(もちいどの)・三条通り近辺の旅籠経営者数は、復興事業初期の寛文10(1670)年には17人でしたが、復興事業後期の宝永期(1704〜1710)には39人と、倍増しています。

次に奈良町の職業構成をみてみると、下のグラフに示されるように、大仏修復工事前と比べて、大仏殿落慶供養が行われた宝永期には旅籠の割合が約6倍になっている一方で、晒関連業者の割合が大きく減っています。ここからも、奈良町の職業の中心であった晒産業に代わって観光関連業が盛んになり、奈良が「観光都市」へと変化していくことがわかります。

奈良町の職業構成グラフ

このページtopへ 「東大寺の復興と奈良の観光地化」にもどる

江戸時代を通して、*伊勢参りや*観音もうでのような、巡礼にかこつけた観光旅行が流行しました。伊勢から京都への道筋にあたることから、奈良にも全国から旅行客が多数訪れました。東大寺の復興事業が始まる前から、奈良の観光名所として「南都八景」が宣伝されています。

| 八 景 | 解 説 |

|---|---|

| 東大寺鐘 | 東大寺の二月堂に向かう途中にある大きな鐘です。 |

| 春日埜鹿 | 「かすがのさきのしか」と読みます。埜とは「山が突き出た先端」を意味し、 春日野にいる鹿の風景が名所であることをいいます。 |

| 南円堂藤 | 南円堂は*興福寺に存在する堂で、*西国三十三所の第九番霊場でもあります。 この堂の両脇には藤が植えられており、5月には藤の花が見ごろとなります。 |

| 猿沢池月 | 猿沢池は興福寺の南にある五十二段を下ってすぐのところにあります。 猿沢池には采女(うねめ)伝説があり、この池の縁には「衣掛柳」があります。 現在でも毎年の中秋の名月には「采女祭り」が行われています。 |

| 佐保河蛍 | 佐保川は奈良市春日山東方の石切(いしきり)峠に源を発し、市内の北部を 流れる川です。現在でも東大寺周辺を流れていますが、蛍よりも春の桜並 木のほうが名物となっています。 |

| 雲井坂雨 | 東大寺付近にある坂で石碑が建っています。 |

| 轟橋旅人 | 轟橋は雲井坂のすぐそばに存在していた橋ですが、現在ではその名残はなく 石碑が建っているのみとなっています。その足元には、かつての橋の状況を 表すために色の違った石がはめ込まれています。 |

| 三笠山雪 | 三笠山は若草山のことです。1935年、この山名に因んで三笠宮が創設される 際に、同じ名前では恐れ多いということで、山焼きに因んで若草山に改称さ れました。 |

左: 東大寺の鐘 中:南円堂 右:猿沢池

左: 雲井坂 中:轟橋 右:轟橋

このような名所旧跡は、すでに元禄時代以前の段階で、『南都名所集』(延宝3年=1675)、『和州旧跡幽考』(天和2年=1682)、『奈良曝』(ならさらし 貞享4年=1687)のような地誌書に紹介されています。中でも有名な『奈良曝』には、「南都八景」以外に「町中之名所」として「五十二段」「衣掛柳」「率川」などが紹介され、観光名所が次々に生まれていったことがわかります。

【地誌書の刊本の画像はこちら→奈良県立図書館】

*奥の細道で知られる松尾芭蕉も、大仏の修復事業が行われていた元禄2年(1689)に奈良を訪れ、「初雪やいつ大仏の柱立」という句が知られています。芭蕉は元禄7年(1694)に再び奈良を訪れ、猿沢池付近に宿泊したようです。

このページtopへ 「東大寺の復興と奈良の観光地化」にもどる

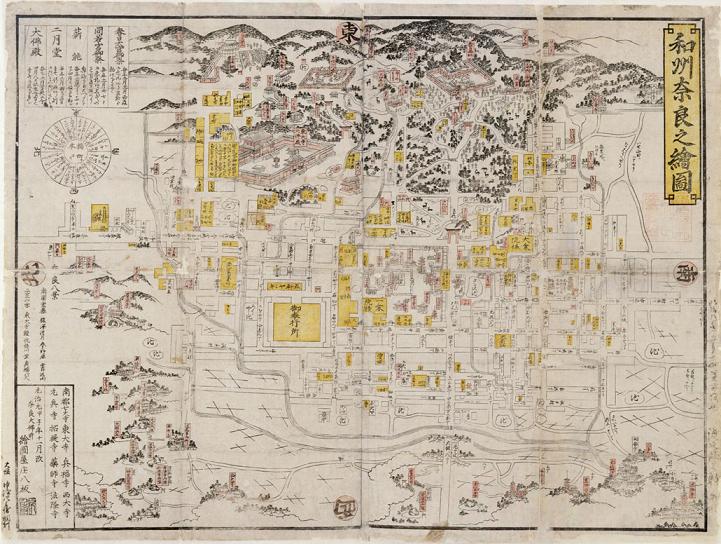

奈良には、地図や絵図を専門に刊行する出版業者もありました。「絵図屋庄八」は、大仏修理開始の1年前にあたる、貞享元年(1684)創業の奈良の板元です。『大和名所記』『南都名所記』『和州南都之絵図』など奈良の名所を紹介した案内記や絵図を出版しました。これらは、今でいえば観光マップとして盛んに販売され、中でも『和州奈良之絵図』は天保年間から明治期までという長い期間、改訂版が出版され続けます。下の写真は、幕末に絵図屋庄八が発行したものを紹介します。

『和州奈良之絵図』〔元治図:元治元年(1864)発行〕の特徴

このほか貴重な絵図類が、奈良県立図書館のホームページで紹介されています。

こちらをご覧ください。【閲覧にはプラグインが必要です。Internet Explorerのみ。】