(1)古代の菓子とは?

古代の日本において「菓子」といえば果物をさす言葉として認識されていたました。江戸時代中期の有職故実書である伊勢貞丈著『貞丈雑記』巻之六「飲食部」には、

菓子の事は、いにしえ菓子というは今のむし菓子・干菓子の類をいうにはあらず、 多くはくだ物を菓子と云うなりとあり、諸橋轍次編『大漢和辞典』で「菓」の漢字の成り立ちを見てみると、果物の意味を持つ「果」という漢字が果物以外の意味をもつようになり、果物としての意味を持つ漢字として、「果」の上に草冠を加えた「菓」の文字が発明された、とあります。そこに種子の意味を有する「子」の文字が加えられ、「菓子」という熟語が誕生しました。つまりは古代の菓子というと、まずは果物のことを指すと認識しなければなりません。奈良時代の実際の食生活では、どのような果物が菓子として食べられていたのでしょうか。

(2)さまざまな菓子

表1にまとめたように、古代においては季節ごとにさまざまな果物が食べられていたことがわかります(註1)。当時は現代のような貯蔵技術が存在しないため、季節のものを採取して味を楽しんでいたのでしょう。

| 季節 | 菓子 |

| 春の味覚 | 梅子(うめ) 枇杷子(びわ) |

| 夏の味覚 | 李子(すもも) 梨子(なし) |

| 秋の味覚 | 棗(なつめ) 桃子(もも) 生柿(なまがき)橘子(柑橘系) 栗(くり) ノブドウ 瓜(まくわうり)郁子(むべ) |

| 冬の味覚 | 甘子(こうじ) 胡桃(くるみ) |

| 保存食 | 椎(しい) 伊知比古(いちい) 榧(かや) |

これら果物の詳細は『正倉院文書』の中に記録されていて、名前だけでなく、取引された値段や量までをも詳細にみることができます。保存食としてあげた「伊知比古」は、「いちご」説と「いちいがし(クヌギ)」説がありますが、ここでは「いちいがし」説をとりました(註2)。

特に瓜類は表中の果物の中でも、『正倉院文書』の中で多量に取引されているところからみて、身近な食物であったとみられます。マクワウリはその中でも高値で取引されていますが、その理由としては、瓜の中で唯一甘味を有するものであったためだろうと考えられています。

マクワウリ(左端) : マクワウリの模様がいのししの子供の背中の模様に似ているため、猪の子供は「うりぼう」と呼ばれるのだそうです。 |

これら果物の他にも『正倉院文書』宝亀2年(771)の「奉写一切経所告朔解」などにおいて「菓子」として「 子(こも)」・「薦子」というものがみえます。これらは今日のマコモダケのことを指すと考えられています。マコモダケとは、薦(こも)という水辺に群生するイネ科の多年草の新芽のことで、黒穂菌が寄生することにより肥大し、まるで筍のような形状になります。現在の日本ではあまり見かけませんが、近年転作作物として注目されており、奈良県でも県庁を中心として栽培が毎年行われています。このマコモダケがなぜ古代において「菓子」として認識されていたのかはわかりませんが、果物と同じ感覚で食べられていたのかもしれません。この他にも筍が菓子類として『正倉院文書』宝亀2年「奉写一切経料銭用帳」などにあげられています。

子(こも)」・「薦子」というものがみえます。これらは今日のマコモダケのことを指すと考えられています。マコモダケとは、薦(こも)という水辺に群生するイネ科の多年草の新芽のことで、黒穂菌が寄生することにより肥大し、まるで筍のような形状になります。現在の日本ではあまり見かけませんが、近年転作作物として注目されており、奈良県でも県庁を中心として栽培が毎年行われています。このマコモダケがなぜ古代において「菓子」として認識されていたのかはわかりませんが、果物と同じ感覚で食べられていたのかもしれません。この他にも筍が菓子類として『正倉院文書』宝亀2年「奉写一切経料銭用帳」などにあげられています。

| 河畔に茂る夏のマコモ |

| マコモダケ奈良県産 | |

| マコモダケの皮をむいてみました。 黒い点々が黒穂菌。 生で食べるとやや甘いです。ソテーしてみると、 Aさんは食感がナスのようだといい、 Bさんは芋に似ているといいます。 Cさんはタケノコに似ていたといい、 Dさんはエリンギだといいます。 ともかく一度食べてみてください。 |

(3)甘味料

果物の他に甘みをとるための手段として、調味料があります。しかし当時の人々にとっても甘みとは限定されたもので、相当貴重なものであったと思われます。古代の甘味料については、表2にまとめました。上二つの蔗糖と蜂蜜は薬と考えられていた上に、他の糖や甘葛煎もきわめて高価で、一般の庶民が口にすることができたとは思えません。平安時代に著された『枕草子』の「あてなるもの」において、「削り氷にあまづら入れて、あたらしき金鋺(かなまり)にいれたる」とみえるように、高貴な身分の人にしか口にすることのできないものだったのです。

なお、芥川龍之介の有名な短編小説「芋粥」には、『宇治拾遺物語』に基づいて、芋粥を「あまづらみせん」で調味する様子が描かれています。(→ 青空文庫を見る)

| 甘 味 料 | 特 徴 |

| 蔗糖 (しょとう) | 今日でも一般的な、サトウキビから精製される砂糖のこと。 正倉院内に納められている『種々薬帳』にその名前がみえることから、 甘味料として流通はせず、薬として認識されていたことがわかります。 |

| 蜂蜜 | 上質な甘味が得られることから重宝されたようですが、 「雑薬」とともに寺院に納められていることから (『続日本紀』天平宝字4年閏4月28日条)、 薬として認識されていたことがわかります。 永く輸入に頼っていましたが、『延喜式』「内蔵寮式」の蜜蘇条には 貢進物としてみえるので、平安時代には養蜂が行われていたと考えらます。 |

| 糖(飴) | 芋や穀物の澱粉を糖化させたもの。価値は高く、米の5〜8倍もしました。 市でも取引が行われていたことが、『正倉院文書』からわかります。 |

| 甘葛煎 (あまづらせん) | ツタから採取される液を煮詰めたもの。 『延喜式』では多くの国々からから貢出されているため、 生産が全国各地で行われていたようです。 |

この「甘葛煎」とは、近世以降に砂糖の流通のため永くその製法が失われており、その原料については、江戸時代から現代に至るまで多くの本草学者がさまざまな説を提示しましたが、江戸時代後期の本草学者、畔田伴存(1792〜1859)が『古名録』の中で、甘葛煎とはツタの汁を煎じたものであると述べました。近年では薬草研究家である石橋顕氏が、『古名録』の記述を参考にして九州において精力的な甘葛煎の復元作業を行なっており(註3)、1991年の冬には、福岡県太宰府市観世音寺において「幻の古代甘味料―甘葛煎採取展−」と題した復元作業が行われました。甘葛煎を実際に食した方の感想によると、「透明感のある甘さで、砂糖よりくせがなく、上品な味」(註4)であるといい、その甘さは砂糖や蜂蜜と比べても何ら劣るところはないということでした。

(4)加工菓子

今まで、「菓子」とは「果物」を指すことが多いと述べてきましたが、現代の菓子に近い、餅米や麦を利用した加工菓子が『正倉院文書』所収の伊豆国・但馬国・淡路国の正税帳の中に見られます。

表3の加工菓子類は、大きく餅類・索餅類・その他の三種類に分けられます。これら加工菓子の調理法は、索餅や油餅、煎餅など油を利用するものが多くあります。次の平安時代にみられる唐菓子のほとんどが油を用いていることから、唐菓子と共通します。

古代の料理に使用されていた油は、その80%が胡麻油で、まれに荏(えごま)油、や海石榴(つばき)油が利用されていたようですが、主流はやはり胡麻油でした。

| 種類 | 名 称 |

| 餅類 | 大豆餅(まめもちひ) 小豆餅 |

| 胡麻狛餅(ごまこまもちひ) | |

| 浮餾餅(ふるもちひ) | |

| 呉(胡)床餅(あぐらもち) | |

| 煎餅(せんべい) 油餅 麦方 | |

| 索餅類 | 索餅(さくべい) 田束麦(手束麦) 干麦 |

| その他 | 大豆粉 煎大豆 焼米 |

米粉の生地を成形してごま油で揚げてみました。実験の様子はこちら

| あぐら餅 あぐらを組んだ様子に似ているからだそうです。 |

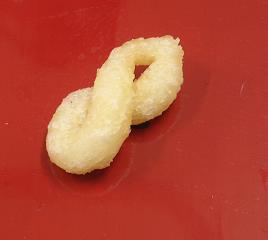

| かくなわ |

| まがり餅1 |

| まがり餅2 |

| 索餅 |

(5)まとめ

菓子とは本来果物のことを指す言葉でした。また古代から存在する甘葛煎などの甘味料とは総じて価値の高いものであったため、一番身近な甘味とは果物であったと考えられます。

『万葉集』の中には次のような歌があります。

瓜食めば子ども思ほゆ 栗食めばまして偲はゆ何處より来りしものそこの歌の解釈を『日本古典文学全集』によれば、「瓜を食べると子供らが思い出される。栗を食べると、なおさら偲ばれる。何の因果で生れて来たのか。眼前にむやみにちらついて眠らせないのは。」といいます。このように、果物とは甘味をとれる身近な植物であっただけではなく、「子供が食すもの」としてのイメージが出来上がっていたのかもしれません。現在私たちが何気なく口にしている甘味も、古代においては、一般庶民が摂取することの最も難しい味覚でした。甘味を摂取することは、1300年前の昔においては最高の贅沢だったのです。

眼交にもとな懸りて安眠し寝さぬ

山上憶良 巻5 802

しかし古代の菓子は果物ばかりではありませんでした。現代の菓子に通じる加工菓子は『正倉院文書』の正税帳に名前がみられることから、奈良時代からすでに存在していることが確認できます。そして平安時代にあった唐菓子の製法とよく似ていることは、非常に興味深いと思います。【平安時代の菓子のページへ】