■平成20年度実施報告

公開連続講演会 (全4回) 公開連続講演会 (全4回)

特別支援教育と子どもたちのいま

――発達と障害と子どもたちの暮らし

企画趣旨 企画趣旨

人間も自然の一つ、その子どもたちの個性、能力は、個々にさまざまです。

そこで子どもたちへの教育は、その個々の個性、能力に応じたものでなければなりません。それは当然のことです。

昨年度にはじまった特別支援教育は、少なくともその建前では、こうした理念のうえに立てられたものでした。

しかしこの理念を現実のものとするのは容易なことではありません。

じっさい、「個々に応じた教育」を標榜することが、結果として、子どもどうしを個々に分断する結果になる危険性は

ないのでしょうか。また、そのことによって子どもたちの人間関係の網の目(ネットワーク)に大きなゆがみをもたらす

ことはないでしょうか。

私たちは、子どもたちがみな、障害を持つ、持たないにかかわらず、それぞれに自立し、共に生きる生活を確保

するために何をなすべきなのかを考えなければなりません。

そのためにも、はじまったばかりの「特別支援教育」を議論の俎上に乗せて、子どもたちがいま、学校で、地域で、

どのように生きているのか、その「生きるかたち」を問いたいと考えています。

対 象 対 象

一般

教員、児童福祉関係者、子育て支援関係者、青少年育成関係者、大学院生 ほか

内 容 内 容

第1回 講演会 「『特別支援教育』とはいかなる『支援』であるのか」 第1回 講演会 「『特別支援教育』とはいかなる『支援』であるのか」

講 師: 宮崎 隆太郎

(元種智院大学教授)

日 時: 2008年10月25日(土)午後1時30分〜4時

会 場: 奈良女子大学 文学部(総合研究棟)北棟N302教室

【企画要旨】

|

特別支援教育が「障害児教育」の柱となりました。

インクルージョンや「地域でともに生きる」という世界的潮流にも顔向けができると考えてのことでしょう。

しかし、小・中学校の現場をのぞいてみると、「発達障害」と診断された子どもの急増とその対応に、教師たちは披露困憊しています。当然、従来からの「知的障害」や「高機能ではない自閉症」の子どもは、特別支援教室の片隅で好きなことをして刻を過ごしているだけです。まして普通学級に居場所などありません。

いくら効能書きを並べても、特別支援教育はもう綻びはじめています。 |

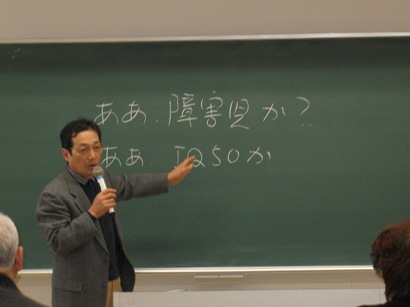

開催レポート 開催レポート

|

講演では、宮崎氏が「ともに学ぶ教育」、すなわち障害のある子どもだけではなく、

クラスのみんなが生き生きするための授業づくりをめざし、現場のなかで奮闘されて

きた経緯を、さまざまなエピソードを交えてお話しいただいた。

「結局は、教師ひとりひとりが自力でがんばるしかない。そのような実践をしている

教師は全国的に見れば『点』でしかないかもしれないが、そこから出発しなければ

しかたがない」という宮崎氏の言葉が印象的だった。

終了後のアンケートでは、「学校現場の実際のお話しを聞くことができ、興味深かった」、「『結局はひとりひとりの教師が自力でやるものだ』という先生の考えに共感した」

などの声が寄せられた。

|

|

第2回 講演会 「『発達障害』という診断とその意味――児童精神科医の見た子どもの40年」 第2回 講演会 「『発達障害』という診断とその意味――児童精神科医の見た子どもの40年」

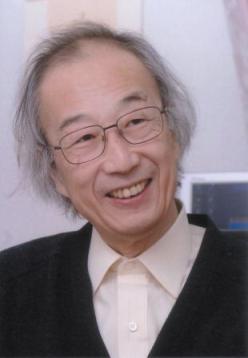

講 師: 石川 憲彦

(林試の森クリニック)

日 時: 2008年11月8日(土)午後1時30分〜4時

会 場: 奈良女子大学 文学部(総合研究棟)北棟N302教室

【企画要旨】

|

発達障害バブルという言葉が、学会誌にも登場するようになった。

発達という妖怪が西洋近代社会に登場してから一世紀余り、「発達」という概念は、正体不明のまま日々進化

(?)し続けてきた。今日アメリカやドイツでは30%、日本では6%の子どもが、この「発達」に障害を持つとされ、医療・教育・福祉などの発達産業は、あの手この手で市場を拡大してきた。

しかし、情報産業社会は、バブル化したサービス産業によって問題を解決することができるのだろうか。

医療のはたしている役割を中心に、分析してみたい。 |

開催レポート 開催レポート

|

児童精神科医としての長年のご経験から、ADHD(注意欠陥多動性障害)やアスペルガー

症候群などの「発達障害」がそもそもなぜ問題になったのか、その時代・社会的背景に

ついて詳しくお話しいただいた。

また、ADHDの子どもにくすりを投与することで落ち着かせるという現代の「治療」に対して、投薬は対症療法にすぎないうえ、くすりによって楽になっているのは本人ではなく周りの

人々なのではないか、という痛烈な批判が投げかけられた。

終了後のアンケートでは、「『心は個人の中にあるモノではなく、一緒にいることで表れて

くるもの』という先生の考え方に共感できた」「病気や診断は、時代や社会・文化と密接に

関係していることがわかった」などの声が寄せられた。 |

|

第3回 講演会 「『発達障害』と呼ばれる子どもたちと少年事件・刑事事件」 第3回 講演会 「『発達障害』と呼ばれる子どもたちと少年事件・刑事事件」

講 師: 岩佐 嘉彦

(大阪弁護士会)

日 時: 12月6日(土)午後1時30分〜4時

会 場: 奈良女子大学 文学部(総合研究棟)北棟N101教室

【企画要旨】

|

刑事裁判、少年審判の場でも「発達障害」の人たちと出会わされるようになりました。

「発達障害」を持つ人の生きにくさは、司法の場でも再燃することになります(「反省していない」と責められる、

司法関係者とのコミュニケーションのトラブル等等)。

現実にどのような形で問題になり、また司法関係者がどのようなとまどいを持つのか、お話をしたいと思います。また、刑事事件の場で「発達障害」を語ることは、「障害」への偏見を助長しかねません。

その点をどう考えればよいのか、現場での悩みをお話ししたいと思います。 |

開催レポート 開催レポート

|

はじめに、少年による非行・事件の実態について、少年が「凶悪化」しているという通説に反し10代、20代による犯罪は減少していること、非行の内容が変化していることなど、統計的な資料をもとにお話しがあった。

その後、2005年に起きた「寝屋川事件(大阪府寝屋川市の小学校に17歳の少年が侵入し、教職員ら3人を殺傷した事件)」を中心に、岩佐氏が発達障害の子どもとかかわる中で感じた戸惑い、そこで試行錯誤しながらその子を理解しようと取り組んでこられたことなどを、たくさんのエピソードを交えてお話しいただいた。

終了後のアンケートでは、「発達障害を身近に感じた」「事件についての理解が深まった」などの声が寄せられた。 |

|

第4回 講演会 「発達と『障害』と子どもの暮らし」 第4回 講演会 「発達と『障害』と子どもの暮らし」

講 師: 徳田 茂

(金沢・障害児通園施設ひまわり教室)

日 時: 2009年1月24日(土)午後1時30分〜5時

会 場: 奈良女子大学 文学部(総合研究棟)北棟N101教室

【講演要旨】

|

「障害」のある子について、周囲の大人が“発達>暮らし”という発想をしてしまうことがしばしばあります。多くの子ども達とは別の場所で、「その子に応じた教育」などを受けながら育っていく子は、暮らしのベースとしての地域でのつながりを持つことがとても困難になります。

このことは、どの子にとっても不幸なことです。

ゆたかな共同性のなかで、「障害」のある子とない子が生き合い、育ち合っていけるような暮らしや教育はいかにして可能となるのでしょうか。 |

開催レポート 開催レポート

|

徳田氏ご自身が障害のあるお子様を育ててこられたご経験から、療育の専門家として

だけでなく、家族としての思いや苦悩をも含みこんだ深い内容の講演であった。

「アスペルガー障害」などの診断名がつくことが、必ずしもその子どもを理解することに

つながらず、逆にその子自身が見えなくなってしまうという徳田氏の指摘は、非常に重要なものであると思われた。

終了後のアンケートでは、「特別支援教育の是非についてあらためて考えさせられた」

「違う視点からの見方に気づくきっかけになった」などの声が寄せられた。

|

|

|

奈良県、奈良市、大和郡山市

奈良市教育委員会、大和郡山市教育委員会、奈良女子大学附属学校部 |

Top Top

Home Home

|