|

カモノハシ Ornithorhynchus anatinus 単孔目カモノハシ科 |

|---|---|

| 原始的な哺乳類で、歯がなく、カモのくちばしのような口をもつ。水掻きのある足が特徴で、オスの後ろ足にはけづめがあり、毒腺につながっている。オーストラリア、タスマニア島に固有。オーストラリア政府の厳重な保護下にあり、1982年に定められた野生生物保護法によって輸出が規制されているため、現在では入手は困難。 | |

|

オガサワラオオコウモリ Pteropus pselaphon 翼手目オオコウモリ科 |

| 小笠原諸島の固有種で国の天然記念物。個体数が激減しており、1998年の父島での調査では、130〜150頭程度であった。 環境省レッドリスト:絶滅危惧IA類(CR)、IUCNレッドリスト:絶滅危惧II類、ワシントン条約:付属書II類。 |

|

|

ワオキツネザル Lemur catta 霊長目キツネザル科 |

| アフリカのマダガスカル島にのみ分布する原始的な霊長類。開発による生息地の減少で個体数が減り、絶滅の危険性が高まっている。 IUCNレッドリスト:絶滅危惧II類(VU)、ワシントン条約:付属書I類、種の保存法による国際希少野生動植物種。 |

|

|

ツシマヤマネコ Felis euptilura 食肉目ネコ科 |

| 大陸に生息するベンガルヤマネコの亜種で、アムールヤマネコとも呼ばれる。短い尾と四肢が特徴。日本では長崎県対馬の照葉樹林にのみ生息する。1970年の調査では、260〜300頭の生息が確認されたが、近年個体数が急速に減少しており、1997年の調査では100頭を切り、70〜90頭と言われ、絶滅が危惧される。IUCNレッドリスト:絶滅危惧IA類(CR)、環境省レッドリスト:絶滅危惧IA類(CR)、ワシントン条約:付属書II類、種の保存法による国内希少野生動植物種、国の天然記念物。 | |

|

ツキノワグマ Selenarctos thibetanus 食肉目クマ科 |

| 本州、四国、九州の山林に生息するが、胆のうを目的とした捕獲、農作物への被害に対する駆除などで生息数が激減している。九州では1930年以降、大分県で1987年にオス1頭が捕獲されたのみで、地域的に絶滅する可能性が高い。IUCNレッドリスト:絶滅危惧II類(VU)、環境省レッドリスト:絶滅のおそれのある地域個体群(LP) -- 九州・四国・紀伊半島・西中国・東中国山地のもの、ワシントン条約:付属書I類、種の保存法による国際希少野生動植物種。 | |

|

ニホンカモシカ Capricornis crispus 偶蹄目ウシ科 |

| 本州・四国・九州の山岳地帯に生息する日本固有種。標高の高いブナ、ミズナラ林に住む。国の天然記念物。 |

|

|

アマミノクロウサギ Pentalagus furnessi ウサギ目ウサギ科 |

| 奄美大島と徳之島の森林にのみ生息する日本固有種。原始的なウサギで、耳が短く、後肢も発達しない。ウサギ類の中では尾がもっとも短い。1997年に発表された生息数は約3400頭。 IUCNレッドリスト:絶滅危惧IB類(EN)、環境省レッドリスト:絶滅危惧IB類(EN)、国の特別天然記念物。 |

|

トキ Nipponia nippon コウノトリ目トキ科 |

|---|---|

| 20世紀初めまでは、ロシア東部から中国北東部、朝鮮半島、日本に広く分布していたが、現在は中国の一部に生息するのみ。中国の個体群は、一時絶滅したと考えられていたが、1981年に7羽が再発見され、その後の保護政策により2001年には約150羽に増加している。環境省レッドデータブック(2002年)では野生絶滅(EW)となっていたが、飼育下の日本産のトキも2003年に死亡し、日本産のトキは絶滅した。種の保存法による国際希少野生動植物種、国の特別天然記念物、ワシントン条約:付属書I類。 | |

|

トモエガモ Anas formosa カモ目カモ科 |

| ロシア東部で繁殖し、日本へは冬鳥として渡来する。この数十年で渡来する個体数が急減したとされる。近年の渡来数は、日本全国で1000〜2000羽程度。 環境省レッドデータブック(2002年)では絶滅危惧II類(VU)。ワシントン条約付属書II。 |

|

|

ライチョウ Lagopus mutus japonicus キジ目ライチョウ科 |

| 日本固有亜種。本州中部の標高2400 m以上の高山のハイマツ帯に生息する。かつては、白山、北アルプス、中央アルプス、南アルプスなどに分布していたが、白山、中央アルプスの駒ヶ岳、八ヶ岳などの個体群が次々と絶滅している。現在の生息数は、約3000羽と言われ、減少傾向にある。環境省レッドデータブック(2002年)では絶滅危惧II類(VU)。種の保存法における国内希少野生動植物種。国の天然記念物。 | |

|

サンケイ Lophura swinholi キジ目キジ科 |

| 台湾特産種。標高1000 m以上の常緑樹林に生息する。ワシントン条約:付属書I。 |

|

|

コシジロヤマドリ Phasianus soemmerringii ijimae キジ目キジ科 |

| 日本固有のヤマドリの中の、九州南部に生息する固有亜種。 環境省レッドデータブック(2002年)では準絶滅危惧(NT)。 |

|

|

タンチョウ Grus japonensis ツル目ツル科 |

| 中国東北部とアムール川沿い、及び北海道で繁殖する。大陸に生息する個体群は約1300羽。北海道の個体群は約750羽。北海道の個体群は、1950年代には数十羽にまで減少したが、保護対策などによって2000年には740羽が確認されている。環境省レッドデータブック(2002年)では絶滅危惧II類(VU). 種の保存法における国内希少野生動植物種。国の天然記念物。ワシントン条約:付属書I | |

|

エトピリカ Lunda cirrhata チドリ目ウミスズメ科 |

| 太平洋北部の亜寒帯域に広く分布し、繁殖地は、アラスカ湾、ベーリング海、オホーツク海などの沿岸に知られる。日本では、1970年代には北海道東部の島や岬など何ヶ所もの繁殖地が知られていたが、現在は、毎年確実に繁殖しているのはユルリ島とモユルリ島に限られ、その数も数つがい程度とされている。環境省レッドデータブック(2002年)では絶滅危惧IA類(CR)。種の保存法における国内希少野生動植物種。 | |

|

キタタキ Dryocopus javensis richardsi キツツキ目キツツキ科 |

| 本亜種は、対馬と朝鮮半島のみに分布していたが、対馬では絶滅し、現在は北朝鮮と韓国にそれぞれ数つがいで生息しているのみ。対馬では、1890年代には普通に生息していたとされるが、1920年の標本を最後にその後の記録はない。同種別亜種は、中国南部から東南アジア方面に分布する。環境省レッドデータブック(2002年)では絶滅(EX)。ワシントン条約:付属書I。本標本は、朝鮮半島産のもので、現在ではきわめて貴重。 | |

|

オーストンオオアカゲラ Dendrocopos leucotos owstoni キツツキ目キツツキ科 |

| オオアカゲラDendrocopos leucotosの奄美大島産の固有亜種。詳しい生息数はわかっていないが、近年の奄美大島の森林面積の減少によって、個体数が減少しているとみられる。 環境省レッドデータブック(2002年)では絶滅危惧IB類(EN)。種の保存法における国内希少野生動植物種。国の天然記念物。 |

|

|

アカヒゲ Erithacus komadori スズメ目ツグミ科 |

| 日本固有種で、屋久島から琉球列島にかけての森林にのみ生息する。奄美大島や徳之島、沖縄本島などでは多く生息しているが、屋久島や種子島、西表島、石垣島では近年ほとんど記録がない。 環境省レッドデータブック(2002年)では絶滅危惧II類(VU)。種の保存法における国内希少野生動植物種。国の天然記念物。 |

|

|

メグロ Apalopteron familiare スズメ目ミツスイ科 |

| 日本固有種で、現在はハハジマメグロApalopteron familiare hahasimaが小笠原諸島の母島、向島、妹島にのみ生息している。かつては聟島にムコジマメグロApalopteron familiare familiareが生息していたが、絶滅した。本標本がこのいずれの亜種に該当するかは不明。 環境省レッドデータブック(2002年)では絶滅危惧II類(VU)。種の保存法における国内希少野生動植物種。国の特別天然記念物。 |

|

ホッスガイ Hyalonema sieboldi 海綿動物門六放海綿綱 |

|---|---|

| 相模湾の深海から得られる珍種。精巧なガラス質繊維から成る骨格構造から、19世紀の頃は西欧人から珍重され、その当時は、東洋の職人が造り上げた工芸品と思われていたといわれる。 |

|

|

ヨロイカイメン Tretochone duplicata 海綿動物門六放海綿綱 |

| 世界で相模湾のみから知られる珍種。 |

|

|

オトヒメノハナガサ Branchiocerianthus imperator 刺胞動物門ヒドロ虫綱 |

| ヒドロ虫の個虫として世界最大の種。日本では、相模湾の深海に産する。19世紀中葉、チャレンジャー号により日本近海から初めて採集され、世界を驚かせた。 |

|

|

ホウキムシ Phoronis australis ホウキムシ動物門 |

| 世界で10種、日本からは2種しか知られていないホウキムシ動物門の1種。海底の砂泥底に生息するムラサキハナギンチャクの棲管に共生する。 |

|

|

オオツタノハ Scutellastra optima 軟体動物門腹足綱 |

| 世界でトカラ列島と伊豆諸島鳥島のみに分布する珍種。 |

|

|

カサガイ Cellana mazatlandica 軟体動物門腹足綱 |

| 小笠原諸島固有種で、天然記念物となっている。 |

|

|

カブトガニ Tachypleus tridentatus 節足動物門節口綱 |

|

中生代白亜紀に繁栄したとされる生きた化石。世界で4種しかないうちの1種で、瀬戸内海から九州までに分布するが、各地で激減し、絶滅が危惧される。

|

|

|

オニフジツボ Coronula diadema 節足動物門甲殻綱 |

|

クジラの皮膚に半ば埋没して付着する巨大フジツボ。

|

|

|

ザリガニ Cambaroides japonicus 節足動物門甲殻綱 |

|

日本在来の種で、岩手県以北の局限された分布をもつ。秋田県では天然記念物に指定されている。

|

|

|

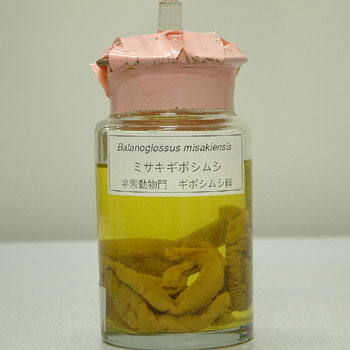

ミサキギボシムシ Balanoglossus misakiensis 半索動物門ギボシムシ綱 |

|

日本固有種。奈良女子高等師範の教官桑野久任(くわのひさとう)氏により命名された。現在は稀少種となっている。

|