最新の研究紹介

反応経路を変換する「切り替えスイッチ」を発見!

[ リリース: 2016.02 ]

[ リリース: 2016.02 ]

奈良女子大学研究院自然科学系 准教授 戸田幹人

反応経路は峠道をたどる。我々は最近、既に確立したと思われていたこの説に変更を迫る、新たな現象の存在を予測した。ここでは、この成果へと至る研究の流れと、今後の展開を紹介する。

反応経路を調べる

自然現象には、化学反応や核反応など、反応と呼ばれる現象が色々ある。たとえば酸素と水素を混ぜ合わせ、点火することによって水を生成する化学反応はその一例である。このような反応過程は、どのような経路をたどって進行するのか。反応過程のたどる経路が分かれば、その反応の進行を促進したり、逆に遅らせたりなど、反応過程の制御すら可能になろう。そのような問題意識に基づいて、反応のたどる経路を調べようとする研究が行われてきた。

その際に指導原理として提出されたのは、「反応経路は峠道をたどる」という説である。まず峠道というものを説明しておこう。現在の若い人たちには、峠道の重要性がピンと来ない可能性があるからである。峠とは、前方にそびえる山並みにおいて、最も低い位置で向こう側に越えられる地点である。車や鉄道による移動が前提となっている今日、目の前に山があればトンネルを掘るのが当たり前となっている。しかし、かつて人々が歩いて山を越え、その向こう側に移動するとき、峠を越えていく道をたどることが、最小の労力(位置エネルギー)で、山の向こう側に行ける方法だった。たとえば奈良から大阪に至る道には、暗(くらがり)峠などいくつもの峠道がある。同様の考えに基づいて、「反応経路は峠道をたどる」という説が今日、支配的である。この説はさらに進んで、反応が生じる地形(ポテンシャル面)の様子を解析することで、反応経路を理解できるという説へと発展する。これが、福井謙一(フロンティア電子理論でノーベル化学賞を受賞)らによって提唱された「固有反応座標( Intrinsic Reaction Coordinate略してIRC)」という理論である。

しかしこの説では、反応が進んでいく際の速度の効果が無視されている。人間が歩いて山を越えていく場合や、登山家が登山ルートを検討する際には、地形の解析のみで良いだろう。しかし冬季オリンピック競技の一つであるボブスレーでは、橇がたどる経路を考えるには、地形に加えて橇の速度が必要である。同様に化学反応でも、速度の影響が無視し得ない場合がある。そのような現象の一つが、最近、我々が理論的に予測した「反応経路の切り替え」である。

反応経路の切り替え

このような新規な現象を予測するには、なるべく単純な系を対象にする方が良い。理論的解析を疑義なく行なうことができるし、将来、行なわれるであろう実験的検証に際しても、困難がより少ないと予想されるからである。そのような観点から我々が対象としたのは、水素原子のイオン化である。水素原子に対して、互いに垂直な方向を向く静電場と静磁場を加え、レーザーによって高励起状態に励起された電子が、イオン化する際の方向分布を調べる。水素原子に静電場を加えると、電子のイオン化にエネルギー障壁が生じるため、イオン化に際しての反応経路は、従来の説にしたがえば峠道をたどる。これに対して静磁場は、速度に比例した力を電子に加え、電子の運動の向きを変える効果を生む。特に、静磁場を強くしたり、電子の速度を大きくすると、この効果は強く現れ、ついには反応経路を、峠道と直交する方向へと切り替えるに至る。

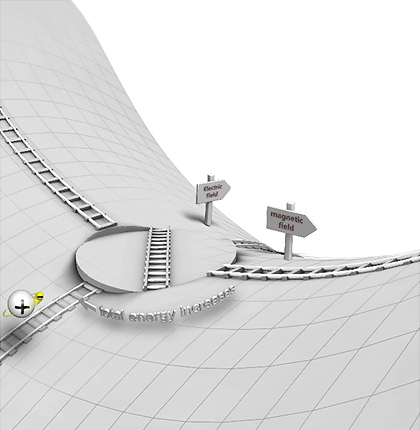

この様子を模式的に描いたのが図1である。図1で左下に描かれているのが水素原子(陽子と電子の対)である。従来の説によれば、電子のイオン化は峠道をたどる。この道は、左下から伸びる線路で表わされ、峠を越えて山の向こう側へ降りていく。この峠道に直交して描かれているのが、切り替え後の反応経路である。反応経路のスイッチの存在が、異なる線路を切り替えるターンテーブルで描かれている。ただし図1には、誤解を招く点もある。実は我々が予測した新しい現象は、2次元の地形上を移動する反応では起こらない現象であって、地形が3次元以上の反応でのみ生じる。越えるべき山の高さも含めて図に描くためには、4次元以上が必要となる。そのような図を描くことはできないので、ここでは正確さを犠牲にして表現している。では、 我々が予測した新たな現象には、なぜ3次元以上の地形が必要なのか。それを理解する鍵がカオスである。

図1:反応経路の切り替えスイッチ

カオスとは何か

反応過程を考える研究で、カオスが重要となる。この点に、我々の研究の学際的な特徴が典型的に現れている。カオスとは、19世紀末にフランスの数学者ポアンカレが、太陽系に関する理論研究の中で見出した現象で、ランダムに見える極めて複雑な運動が、比較的簡単な方程式からさえ生じることを言う。その後、カオスは気象・生体・経済など様々な現象で発見され、自然と社会に渡る普遍的現象であることが分かっている。反応経路を考える場合も、カオスを考えることが本質的である。図1では、2次元の地形の中を移動する場合、峠道に直交する方向は1次元である。これに対して3次元の地形を移動する場合、峠道に直交する方向は2次元となり、そこにカオスが発生する可能性がある。このカオスの存在が「反応経路の切り替え」を引き起こすのである。

今後の展開

我々が予測した新たな現象は、レーザーによる非平衡反応過程や、宇宙における化学反応で重要となろう。近年、生命の元となり得るアミノ酸が宇宙に存在する可能性が示され、宇宙における化学反応の研究が、宇宙化学と呼ばれ関心を呼んでいる。このような応用で課題なのは、量子力学における反応経路のスイッチである。現時点での我々の研究は古典カオスに基づくが、近年、量子カオスの研究が進展し、トンネル効果を含めて新たな量子現象の可能性が指摘されている。反応経路の切り替えに関しても新規な量子現象の可能性があり、今後の研究の展開が期待できる。

謝辞

本研究は、北海道大学電子科学研究所の寺本央助教・小松崎民樹教授、東北大学多元物質科学研究所の高橋正彦教授、東北大学大学院理学研究科の河野裕彦教授との共同研究であり、北海道大学・東北大学・東京工業大学・大阪大学・九州大学の5附置研究所のネットワーク型による文部科学省「物質・デバイス領域共同研究拠点」、および日本学術振興会より科研費基盤研究C・挑戦的萌芽研究の支援を受けた。本研究成果は、物理学の分野で最高峰のレター誌であるPhysical Review Lettersに掲載され、その際にEditorよりプレスリリースを行なうよう勧められた。これを受けて北海道大学・東北大学でプレスリリースを行い、日経産業新聞等に掲載されている。なお図1は、北海道大学・東北大学におけるプレスリリースに際して用いたものである。

本研究に関する論文は以下の通りである。

(1)Mechanism and Experimental Observability of Global Switching Between Reactive and Nonreactive Coordinates at High Total Energies, Hiroshi Teramoto, Mikito Toda, Masahiko Takahashi, Hirohiko Kono, and Tamiki Komatsuzaki, Phys. Rev. Lett. 115, 093003, 2015

http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.115.093003

(2)Breakdown mechanisms of normally hyperbolic invariant manifolds in terms of unstable periodic orbits and homoclinic/heteroclinic orbits in Hamiltonian systems,

Hiroshi Teramoto, Mikito Toda and Tamiki Komatsuzaki1,

Nonlinearity, Volume 28, Number 8 pp.2677-2698, 2015

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0951-7715/28/8/2677/meta

(3)Dynamical Switching of a Reaction Coordinate to Carry the System through to a Different Product State at High Energies, Hiroshi Teramoto, Mikito Toda, and Tamiki Komatsuzaki, Phys. Rev. Lett. 106, 054101 2011,

http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.106.054101